Terry Atkinson

Gennaio 2026

Ca’ Pesaro presenta la prima mostra personale in Italia di un autore che ha segnato la storia dell’arte contemporanea: “L’artista è un motore di significati”, a cura di Elisabetta Barisoni e Elena Forin fino al primo marzo 2026, porta in mostra gli snodi cruciali nella ricerca dell’artista britannico Terry Atkinson. Attivo sin dai primi anni Sessanta, Atkinson ha attraversato l’arte concettuale costruendo una pratica artistica come testimonianza storica e come svelamento delle dinamiche di potere per costruire una consapevolezza che vada oltre le superfici delle immagini. Nell’intervista che segue abbiamo discusso con lui della sua lunga carriera che si snoda fra concettuale astratto e pittura figurativa, tra ricerca linguistica e iconologia.

Il tema della guerra compare nei tuoi lavori sin dagli esordi a inizio anni Sessanta. In mostra a Venezia sono presenti alcuni dipinti dalla serie Enola Gay: dei monocromi con campiture sgargianti da cui emerge un punto o una striscia smarginata a matita, è l’ominosa sagoma del bombardiere che si avvicina col suo carico di distruzione. Oltre che una contestazione del monocromo modernista, questi lavori sfaldano il confine tra figurativo e astratto, ma vorrei soffermarmi sull’importanza che questo tema ha nella tua pratica. Scrive il curatore Richard Birkett che il motivo di tale interesse è perché la guerra permette di capire come essa “struttura e definisce la comprensione della storia come racchiusa da imperativi ideologici”. Mostrare la guerra è il modo più diretto per svelare le dinamiche violente delle politiche politiche imperialiste e colonialiste?

Un’affermazione fondamentale che guida la mia pratica è che ogni pretesa di trascendere l’ideologia (ogni pretesa di essere non ideologici, ogni pretesa di neutralità ideologica) è essa stessa un’affermazione ideologica.

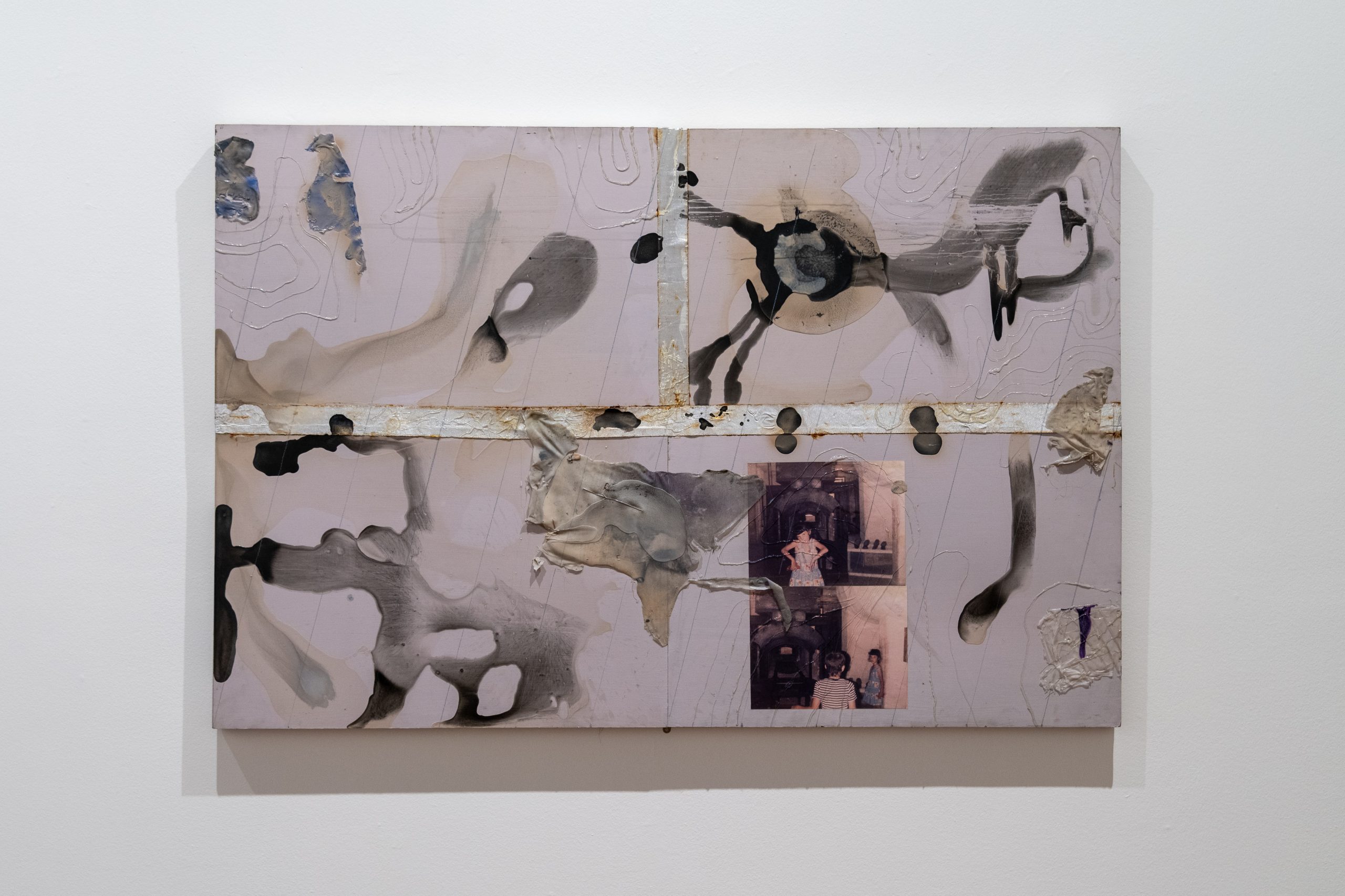

La questione figurativo-astratto emerge anche in un’altra serie in mostra, i Goya Works, dove lo sfondo nero riprende le cupe ambientazioni dei Caprichios dell’autore spagnolo e grumi di colore si intervallano a collage di foto. Sono riflessioni sulla percezione dove l’astratto, ormai assimilato dall’occhio dello spettatore, muta a sua volta in figura, intesa come qualcosa da leggere, diverso dalla sfera del visivo, col suo implicito portato socioculturale. Riprendendo quanto detto dal critico Giorgio Verzotti – il tuo lavoro disinnesca “ciò che occulta le contraddizioni dell’ordine sociale”. E mi viene in mente anche una frase di Marcel Broodthaers quando dice che “l’arte serve a impedire che l’ideologia si renda invisibile, ovvero che si renda efficace”. Alla fine l’arte è un modo di svelare gli ingranaggi di quelle dinamiche politiche in cui siamo calati inconsciamente?

Una rivendicazione frequente a favore dell’arte astratta era che essa fosse trascendentale; altrettanto spesso questo tipo di affermazione si fonda su una presunzione del tipo: la bellezza trascende l’ideologia. Ciò, a sua volta, identifica sul piano fondamentale l’equazione per cui la bellezza è verità. Ne deriva dunque l’affermazione secondo cui i dipinti di Rothko esisterebbero in una sorta di dominio sigillato della bellezza visiva, rappresentando in qualche modo soltanto se stessi. L’argomentazione prosegue spesso sostenendo che questi oggetti costituiscono la realizzazione di qualcosa chiamato “linguaggio visivo”, oppure, nel suo correlato esistenziale, che siano oggetti il cui valore è puramente visivo. Quando si incalzano i sostenitori di questa posizione con domande del tipo: questo linguaggio ha regole grammaticali? (sicuramente una caratteristica definitoria di ogni linguaggio), essi rispondono con leggerezza che questo linguaggio non ha bisogno di regole, non ha bisogno di una grammatica. I dipinti sono semplicemente belli. A questo punto l’argomentazione diventa una sofisticazione elusiva, finendo inevitabilmente per rifugiarsi e ridursi a uno slogan del tipo: “la bellezza è negli occhi di chi guarda”.

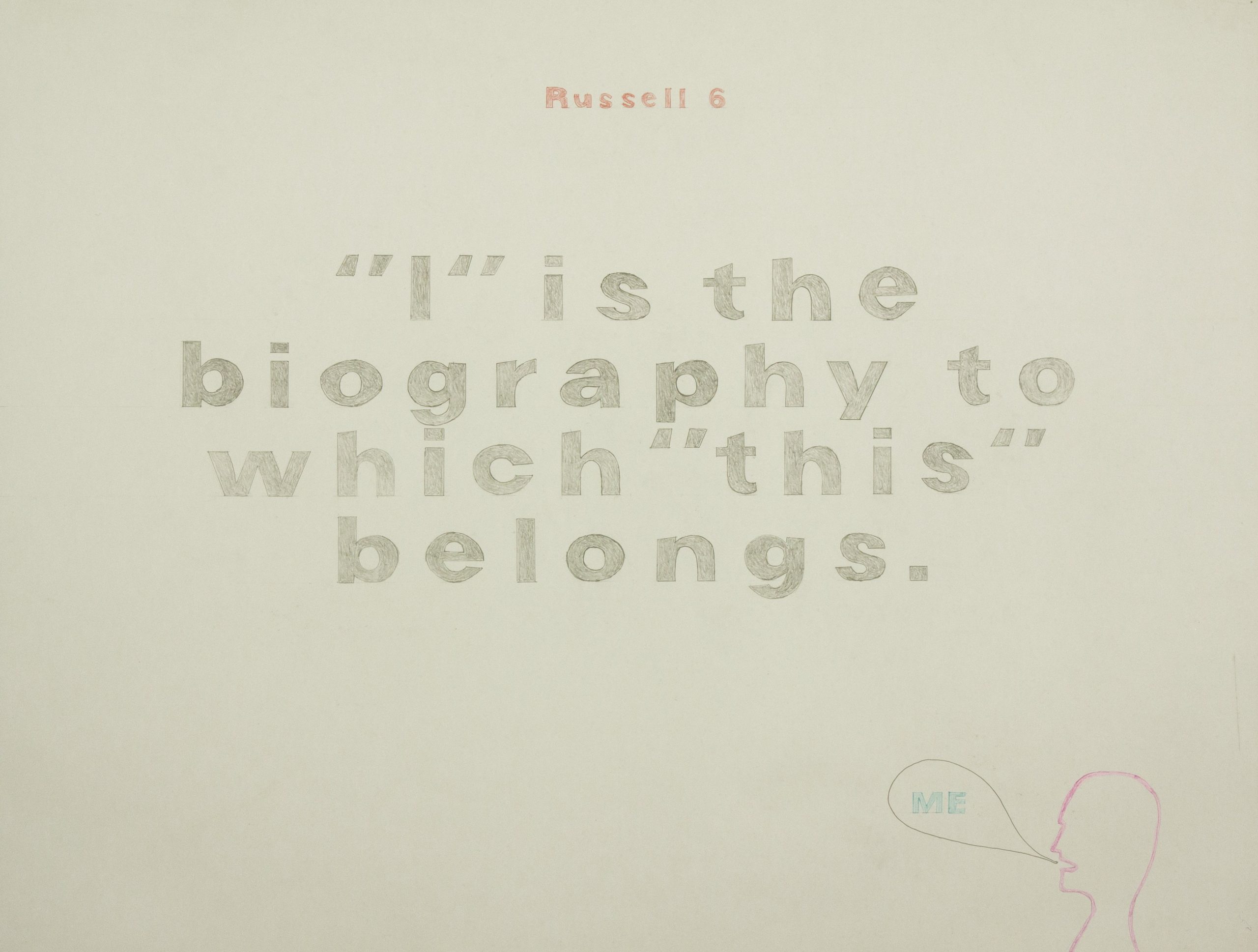

Altre opere in mostra, penso a This o a Russel 6, esplorano la tensione tra pensiero e visione, del vedere come separato dal pensare. Gombrich nel suo saggio Immagini e Parole si sofferma sull’equipollenza di immagini e asserzioni verbali, ne conviene che non v’è simmetria tra le due, senza contesto permane un’ambiguità nell’immagine che la parola invece subisce di meno. Leggere un’opera d’arte visiva significa che esiste un alfabeto, una grammatica, pensare senza un linguaggio sembra un paradosso perché rischia di non condurre da nessuna parte. Anche per questo spesso le tue opere sono corredate da lunghissimi titoli, tra l’ironico e il faceto, come dei “tentativi di protesta contro l’egemonia del visivo”, come affermi. Che rapporto c’è tra le immagini e le parole nella tua pratica? Le immagini sono sempre traducibili?

Che cosa intende Gombrich per “simmetria tra le due”? A mio avviso, egli aderisce fermamente all’idea che esista qualcosa come un “linguaggio visivo”; per questo motivo respingo il fondamento stesso dei suoi scritti. Mattia, sei tu stesso a rispondere ai problemi di Gombrich; ti cito: “Leggere un’opera d’arte visiva significa che esiste un alfabeto, una grammatica, pensare senza un linguaggio sembra un paradosso…”. Certamente, da quando nel 1966 ho studiato seriamente l’Argomento del Linguaggio Privato di Wittgenstein (d’ora in poi ALP) con Michael Baldwin, ho sempre considerato assurdo il concetto di “linguaggio visivo”. L’incontro con il ALP e il suo studio hanno confermato i miei sospetti su nozioni come quella di “linguaggio visivo”, che nutrivo fin da quando avevo sentito questo termine ripetutamente usato dal mio tutor alla Barnsley Art School nel 1958 in riferimento all’opera di Braque. La mia storia personale con tutte queste questioni, immagino, non poteva che contribuire al mio approccio ironico verso titoli come quello del libro di Gombrich, Immagini e parole; e, leggendo il libro, ho constatato che esso confermava pienamente le mie aspettative e le mie previsioni al riguardo. La misteriosa affermazione di Gombrich secondo cui non esisterebbe una “vera simmetria” è tornata a riaffiorare nei miei pensieri durante la lettura del saggio introduttivo di Martin Butlin alla mostra di William Blake alla Tate Gallery nel 1978. L’insistenza di Blake nell’incorporare il testo direttamente nella superficie pittorica ha presto reso incoerenti le presunzioni implicite di Butlin che avallavano l’esistenza di qualcosa come il “puramente visivo” e, allo stesso modo, il tentativo di Butlin di confinare “il visivo”, da un lato, e il linguaggio, dall’altro, in compartimenti separati è apparso goffo e impacciato.

Nel 1974 abbandoni il collettivo concettuale Art & Language per focalizzarti su una pratica individuale, e in uno spostamento laterale recuperi un medium che è l’antitesi del concettuale: la pittura. Siamo in piena epoca postmoderna e agli albori di quella che sarà poi il riflusso nel personale e il trionfo della pittura neoespressionista degli anni Ottanta. Affermi di rifuggire un certo effetto alienante del Concettualismo; puoi ripercorrere questa frattura che si verificò al momento di questo passaggio, come lo hai definito “dal noi all’io”? Che cos’era che ti stava alienando?

Il mio tentativo di concentrarmi sul Realismo Socialista sovietico fu in qualche modo un gesto disperato per emergere da quello che, in quel periodo, mi appariva come la palude onnivora della corsa all’avanguardia. I miei punti di riferimento in questo tentativo furono figure letterarie tanto quanto artistiche. Una stagione all’inferno di Rimbaud ebbe un ruolo particolarmente centrale e le opere di Primo Levi costituirono un sottofondo vibrante per tutto il periodo, così come Moby Dick di Herman Melville, un libro che mi aveva catturato fin dall’età di diciotto anni e che, quando lessi una seconda volta, ancora a scuola, tornò a intensificarsi accanto all’opera di Rimbaud. Per inciso, fu in quegli anni che entrai per la prima volta in contatto con l’opera di Emily Dickinson, e fui molto colpito dal fatto che avesse scritto gran parte della sua poesia durante la Guerra Civile americana. Insieme a Moby Dick, la sua poesia è rimasta da allora al centro di molte delle idee che ho cercato di far confluire nella mia pratica.

I riferimenti visivi a cui mi rivolsi furono il Realismo Socialista sovietico, i Capricci di Goya e molti dei suoi dipinti, le opere di Hieronymus Bosch e, non da ultimo, il lavoro di Jacques-Louis David e, ancora una volta non da ultimo, l’esempio della vita di David. Questo interesse si ampliò ulteriormente, e in misura considerevole, quando, un paio d’anni più tardi, nel 1978, seguii un intero ciclo di lezioni su David tenute da Tim Clark all’Università di Leeds. Soprattutto, per quanto riguarda le risorse figurative che abbracciai nel periodo 1974–78, tornai al serbatoio di immagini fotografiche della Prima guerra mondiale che avevo conservato sin dal mio primo approccio al tema della Grande Guerra, durante il periodo trascorso allo Slade nel 1961–62.

Vorrei concludere tornando all’inizio: il titolo della mostra veneziana definisce l’artista come un motore di significati. In alcune occasioni ti sei descritto come un “artista che riferisce la storia”, un testimone e un vettore dei significati della storia. Tuttavia, sono particolarmente interessato alla cosiddetta AGMOAS — il “Modello Avanguardistico della Soggettività Artistica” — una definizione che hai coniato negli anni Settanta. Potresti dirci qualcosa di più su questa nozione e su come, nel corso degli anni, sia cambiato il ruolo dell’artista all’interno dell’ecosistema artistico?

Ho già menzionato sopra la “corsa all’avanguardia”: mi sembrava che il Concettualismo avesse indicato una sorta di punto terminale delle rivendicazioni, diffuse nei primi anni Settanta, secondo cui il modernismo si trovava in una specie di snodo critico del pensiero. A metà degli anni Settanta cominciai a guardare con sospetto, e rapidamente con una certa paranoia, al modello del soggetto artistico, non da ultimo a me stesso e alla mia pratica come esempio di esso. Nei due anni successivi alla mia uscita da A&L riflettei molto sulla questione del modello avanguardistico del soggetto-artista. Sostenni — tanto con me stesso quanto con altri — che il soggetto artistico si era progressivamente ridotto, nel corso dei decenni precedenti del Novecento, a una comoda sistemazione dell’artista come centro di verità che si auto-conferma. L’espressione “centro di verità auto-confermantesi” l’ho incontrata solo molto più tardi, credo negli anni Ottanta, in uno dei libri di Chris Norris. Dal 1974 fino al momento in cui incappai nel termine di Norris, tendevo a usare formule del tipo: “la retorica degli artisti e le loro dichiarazioni sul proprio lavoro vengono credute troppo facilmente e troppo ampiamente prese per vere”. Nel tempo, alcuni degli eventi retorici che mi condussero a questa conclusione furono la facilità con cui Warhol sfornava battute a effetto di intrattenimento, le vanterie di Koons sia su se stesso sia su Duchamp, e i lunghi monologhi di Anish Kapoor sul contenuto spirituale del suo lavoro.

Se già nel 1974 il modello dell’artista mi sembrava congelato nella propria vanagloria, tanto dagli artisti stessi quanto dai loro seguaci — un campo in continua espansione —, proclamazioni come quelle di Warhol allora, e in seguito quelle di Koons e Kapoor, non facevano che confermare la mia analisi. Tutta questa retorica auto-soddisfatta mi appariva come il tratto distintivo di un soggetto artistico bloccato nel proprio sistema di altoparlanti, che a un volume sempre più assordante finiva per confondere la pratica con la carriera. Questa incapacità di distinguere tra pratica e carriera spesso illuminava — e vi corrispondeva in modo spettrale — la divisione tra artisti che implicitamente scindevano l’estetica dall’ideologia, sostenendo che l’estetica non fosse ideologica, che trascendesse l’ideologia, e artisti che affermavano invece che la pretesa di trascendere l’ideologia fosse essa stessa una pretesa ideologica. Artisti di quest’ultima inclinazione erano difficili da trovare nel vaudeville dilagante della corsa all’avanguardia degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

PHOTO CREDITS

Botched-up art work depicting intra sexual, intra working, class sadistic act under the Emergency Power Act, the two acts undertaken in the service of imperialism, 1981, tecnica mista su carta su tela. Courtesy dell’artista e Galleria l’Elefante. Opera esposta per “La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata”, 2023, Gallerie delle Prigioni, Treviso.

Bath Gren Enola Gay Mute, 1992, acrilico su tela. Courtesy dell’artista

Russell 6, 1995, matita su carta. Courtesy di collezione Artenetwork Orler

Vedute della mostra, L’Artista è un motore di significati, 2025, Museo Ca’ Pesaro, ph. credit Irene Fanizza

Goya Work, Letter from the Artist, Series 2 No. 6. Family-map modernist surface tourer. Foreground/background Xeroxes. Ruby and Amber in front of the incinerators at the preserved Natzwiller-Struthof Memorial Camp. Vosges, August, 1985. Background/foreground surface mutant. Dear Modernism, 1986, tecniche miste su tavola. Courtesy di collezione Artenetwork Orler