Alex Majoli

Prendendo spunto da una tua breve intervista di qualche anno fa, dove parlavi del rapporto tra realtà e ambiguità nel mondo della fotografia, ti andrebbe di raccontarci meglio questi due concetti e la loro relazione, anche alla luce delle foto discusse di alcuni reporter (probabilmente) presenti durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 nei territori Israeliani.

La questione può essere molto semplice o intensamente intricata. Vogliate scusarmi per la lezioncina post Walter Benjiamin, ma partiamo dal semplice fatto che la fotografia di per sé deriva da una tecnologia cruda e dura dell’apparecchio fotografico e quindi è oggettivamente un apparecchio destinato a riprendere cose vere, persone vere, oggetti veramente esistiti, una fotocopiatrice di vita. Poi c’è il linguaggio fotografico ereditato da altre immagini come pittura o disegno occupando con il passare del tempo il ruolo di ritrarre la vita dell’uomo, cercando di uscire dal semplice concetto della “fotografia del reale”. A mio parere, proprio giocando dentro quella prigione del “riprendere cose vere”, il carico di ambiguità che un’immagine fotografica può contenere in sé trasporta la foto in un’altra sfera di ricettività umana. Prendendo Umberto Eco come guida, questa ambiguità diventa Opera aperta: chi vedrà quell’immagine ne diverrà anche l’autore. Una fotografia scarica di ambiguità è di certo utile, ma radicata nel grande caos delle etichettature e dell’archivio. A questo proposito nelle mie mostre e libri cerco di togliere il più’ possibile la didascalia, ma è una storia lunga da raccontare.

Il discorso dei fotografi presenti il 7 ottobre non è per me un fatto nuovo nella storia della fotografia, basti pensare molte immagini della guerra in Vietnam o in tutte le guerre e conflitti, c’erano o non c’erano dei fotografi a testimoniare un fatto, un evento? Cosa c’è di strano nel vivere e fotografare come giornalista un eterno conflitto come quello israeliano-palestinese ed essere presenti giornalmente nelle strade della piccola striscia di Gaza e accorgersi che qualcosa di inusuale sta succedendo quel giorno? Quando seguivo la cronaca brasiliana con i giornali locali avevamo un radio collegata a quella della polizia e certe volte arrivavamo prima di loro. Qual è la percezione in cui l’immagine del miliziano vietnamita esecutato di fronte Eddy Adams è accettabile mentre se un fotografo palestinese nella striscia di Gaza esce di casa e non lontano fotografa un evento diventa un complice? Michelangelo non era certo un prete mentre si inventava il volto do Dio. La guerra è orribile e brutale e basta, non lo abbiamo capito?

Per rimanere sulla questione delle realtà, Jean-François Leroy, direttore del festival Visa Pour L’image, ha affermato che le persone vogliono ancora vedere il mondo reale, quello vero. Qual è la tua opinione su questa sua affermazione e sull’idea di costruire un’immagine anche con l’ausilio dell’AI?

Il problema rimane in quel concetto di percezione: qual è ? cos’è il mondo reale ? Trovo semplicistico dire “questa foto è vera, quell’altra no”. Ritornando al discorso della didascalia, quella, quando c’è, deve essere “oggettivamente reale”, ma l’immagine può essere qualsiasi cosa a mio parere. Va da sé che mi aspetto serietà da parte di chi mi informa nel descrivere un fatto o un evento e quindi l’AI non può essere presa in considerazione solo perché ad oggi l’AI non esce ancora di casa e con le sue gambe va a vedere che succede. Allo stesso tempo, è proprio quando guardo la Guernica di Picasso che comprendo la tragedia della guerra e mi aiuta a riflettere. Tuttavia non mi aspetto che Picasso possa essere considerato un corrispondente di guerra, ma la sua immagine stimola delle riflessioni tali da misurarsi alla pari di una “vera” foto scattata in un conflitto armato. Dobbiamo sforzarci a immaginare un’agorà dove tutti devono portare degli esperimenti, tutti con una propria etica, ma tutti validi per il dialogo.

Guardando le tue fotografie notiamo come i soggetti sembrano sempre emergere dal buio o dall’oscurità. Ci piacerebbe sapere cosa ti ha portato a questa precisa scelta poetica e quali sono le idee che ti spingono a lavorare in questo modo?

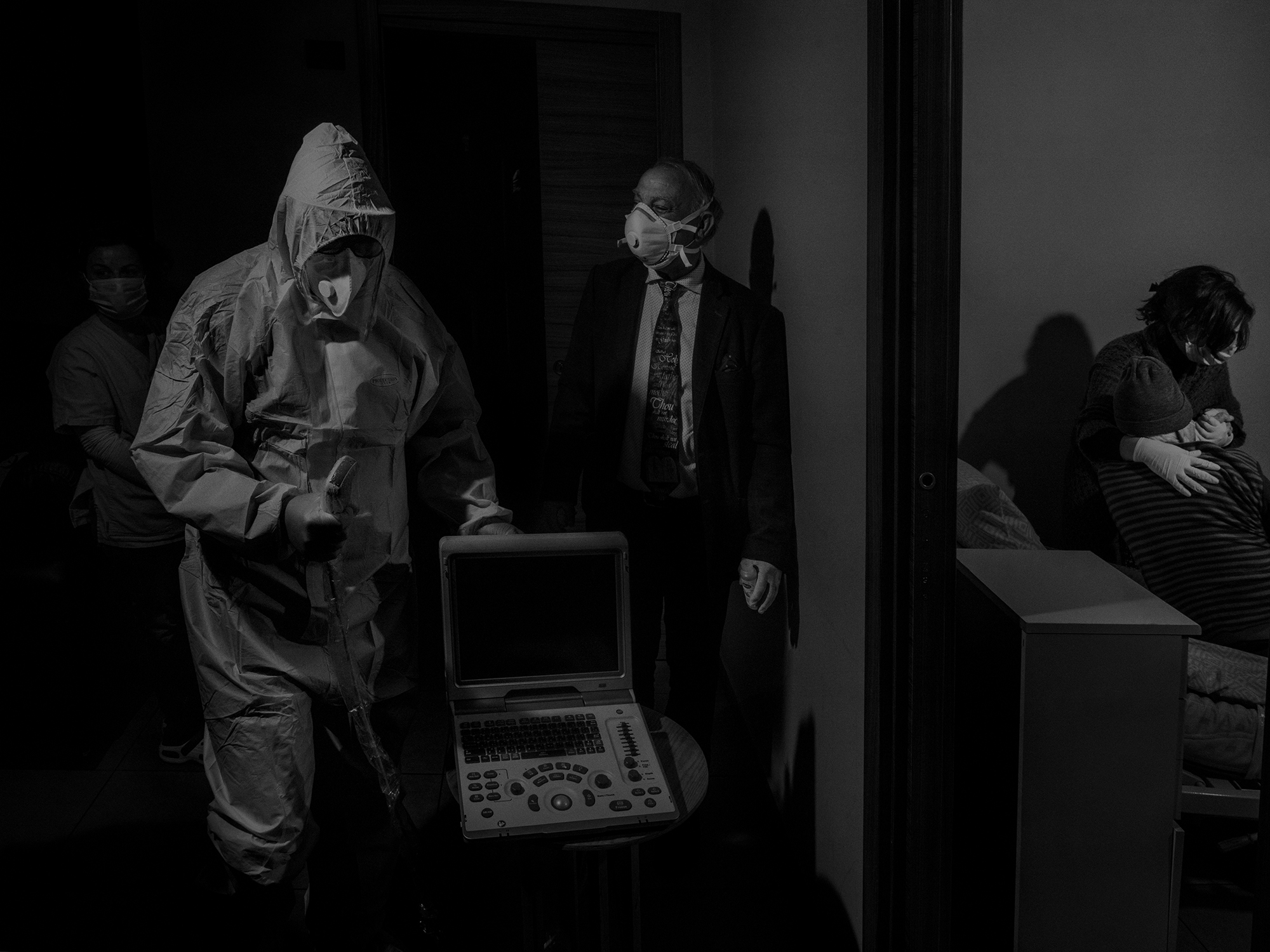

L’estetica che ho scelto per questo corpo di lavoro a lungo termine chiamato SCENE in realtà è una croce più che una poetica. Sono quasi 20 anni che cerco di esplorare/sperimentare il concetto (pirandelliano) di noi “esseri umani” che recitiamo i nostri ruoli nella società. All’inizio cercavo di catturare le “maschere” nella società isolate nel buio, poi, dopo una serie di piccoli “fallimenti concettuali”, ho avuto bisogno di aggiungere lo “studium” che per me è la Scenografia della nostra società. Per questo nel 2008 ho avuto l’intuizione di portare una “skenè” nella vita reale degli esseri umani. La “performance” di me che costruisco questa skenè intorno a persone che vivono la loro vita o eventi della società fa si che tutto e tutti diventino improvvisamente protagonisti di un’opera teatrale non scritta, la loro stessa opera. Questa skenè/palcoscenico trasforma a mio parere quello che è già reale in “più reale” congelando l’improvvisazione della nostra recitazione nella società e in molti casi aumentandone il volume.

Sappiamo che sei stato tra i “fondatori” di Cesura, un progetto innovativo e una nuova forma di collaborazione tra professionisti. Secondo te un giovane come dovrebbe approcciarsi, dal punto di vista professionale, alla fotografia anche considerando com’è cambiato il mondo editoriale oggi?

Cesura lab è stato ed è tutt’ora il mio studio che ho voluto creare nelle colline piacentine, quando sono andato a vivere a New York per sperimentare con la mia fotografia. Con il passare degli anni, una serie di ragazzi che volevano farmi da assistente sono passati da li e a un certo punto li ho convinti a creare un proprio collettivo in quelle colline, invece, che prendere strade individuali verso quella “ruota da criceto” che la società ci obbliga a inseguire. Cesura oggi è sia un collettivo che una bottega dove si impara qualcosa attorno la fotografia. Un giovane dovrebbe spegnere il telefono e misurarsi con sé stesso, invece, che con l’apparenza di una società conformista, provando a costruire domande che possano portare a un proprio alfabeto fotografico, una sorta di trasparenza di sé. L’essere professionale non ha nulla a che vedere con il mercato, ma proprio con la costruzione di quell’alfabeto. Se non si riesce a formarlo vuol dire che si dovrà entrare nel bazar di chi offre a meno prezzo vendendo la stessa merce che vende il vicino di banco.

Così come tu hai dovuto modificare il tuo modo di lavorare – se lo hai dovuto modificare – esiste ancora una possibilità per il fotogiornalista nell’ambito editoriale?

Infatti, non ho dovuto, ho voluto, ma è semplicemente un’evoluzione perpetua nell’essere un professionista che dedica tonnellate di ore a una sola ossessione. Il discorso e problema del fotogiornalista sta proprio nella parola stessa: se non ci sono più giornali o se i giornali sono diventati prevalentemente contenitori di opinioni pubbliche o di press release, è chiaro che anche chi creava quelle fotografie ora sta perdendo il lavoro …. Quindi, la domanda è: veramente non abbiamo più’ bisogno di notizie e di comprensione della nostra società? Poi è chiaro che ci tocca gridare al lupo quando arriva AI. Non siamo più in grado di creare comunità e restiamo soli con i nostri amici telefoni… che fanno pure le foto e leggiamo opinioni che si formano su altre opinioni… un delirio.

Ha ancora senso insegnare la fotografia oggi?

Ha senso parlare di immagini e capire perché si fanno, dimenticandosi del come si fanno.

L’intervista è stata realizzata all’inizio del 2024