Francesco Arena in dialogo con Mattia Solari

In mostra esponiamo l’opera Letto per i giorni e le notti, un vecchio letto recuperato dal carcere di Procida su cui aggiungi una lastra di rame che riportata la frase “La luce si sta cambiando in ombra” e il suo inverso, “L’ombra si sta cambiando in luce”. Queste due frasi come in un moto circolare si rincorrono replicando il senso del monotono alternarsi di giorno e notte, un presente continuo da cui sembra non si possa evadere. Secondo te c’è un modo di rompere questo ricorso, c’è modo di uscire dall’eterno ritorno? Forse attraverso il sonno e il sogno? E più in generale, vorrei chiederti di parlarci un po’ di come nasce quest’opera e la sua formalizzazione (la lastra di rame, la citazione dal racconto di Del Giudice, il riciclo di un oggetto trovato)?

La struttura del letto proviene dal carcere di Procida, Palazzo d’Avalos, rimasto in funzione fino agli anni settanta. Quando poi è stato chiuso, tutto è rimasto così com’era. Quel carcere è un luogo dove il tempo si è fermato a quell’epoca, solo il tempo naturale del disfacimento ha proseguito il suo corso. Tutto ciò che è rimasto lì dentro: divise, scarpe, suppellettili, ha registrato il passaggio del tempo. Quando ho visitato il carcere ho pensato che questi letti fossero tanti luoghi intimi, lì dentro, come in tutte le strutture come carceri, ospedali e caserme è sempre tutto in condivisione. Il letto è l’unico spazio veramente privato, l’unico spazio di evasione. Un’evasione concessa attraverso il sonno, il sogno, l’oblio. Ho incontrato la frase incisa sulla lastra di rame alcuni anni fa nel racconto di Daniele Del Giudice “Nel museo di Reims”, che racconta di quest’uomo che visita il museo per vedere le opere prima di divenire completamente cieco e serbarne così il ricordo per sempre. Lì incontra una donna che lo aiuta a decifrare le opere e i colori. In un passaggio dice che la luce si trasforma in ombra, ed è quello che accade tutti i giorni, con le albe e i tramonti; ho pensato quindi alla ciclicità della quotidianità che è insensibile alle vicende umane. Ogni giorno il ciclo naturale degli eventi scorre a prescindere da ciò che accade agli umani che vi assistono. Questa frase viene incisa sulla lastra di rame, scelto proprio perché è un metallo resistente ma umano perché trasmette calore ed energia. Questa, come tutte le mie opere, non nasce in maniera lineare, ma è sempre un gomitolo di suggestioni che si organizzano e prendono una forma.

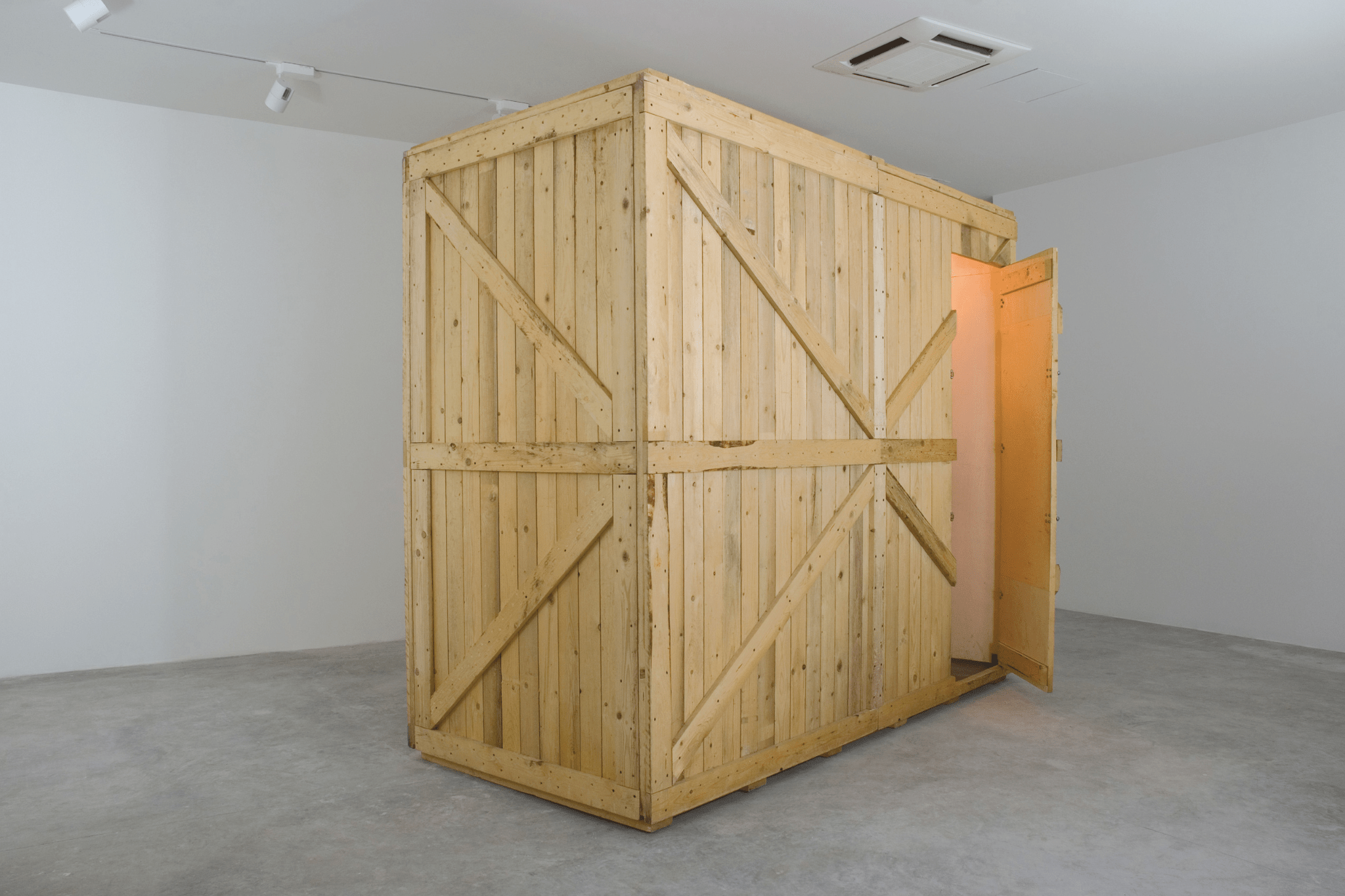

Nella tua pratica scegli vicende, a volte ancor oggi poco chiare, della storia politica italiana degli anni settanta e ottanta. Penso a 92 centimetri su oggetti (la ringhiera di Pinelli) o 3,24mq, che ricostruisce la stanza dove era recluso Aldo Moro, in questi, come in molti altri lavori, parti dal dato numerico per poi riflettere sulla coscienza storica di questi eventi. Pensi alla tua opera più come un commento su quegli eventi, un documento artistico o una (contro)narrazione? Come inquadri insomma il tuo agire artistico?

Queste due opere partono da un dato specifico e da storie particolari. Sono lavori di alcuni anni fa, e nel tempo mi sono allontanato da storie così particolari per abbracciare fatti meno specifici ed individuali anche se quando ho scelto queste figure, Moro e Pinelli, mi interessavano perché penso siano figure che rappresentano qualcosa al di là di loro stessi, come quando qualcuno diventa emblema di qualcosa suo malgrado. Pinelli, per esempio, credo che tutto volesse tranne che finire per essere “l’anarchico Pinelli” morendo in quel modo. Ma la storia cambia le cose perciò un uomo perde il suo dato anagrafico per diventare uno stato d’animo, questo è il caso di questi personaggi. Associare a storie così controverse, ancora in cerca di spiegazioni, il dato numerico ci aiuta a percepire meglio qualcosa. Noi siamo un corpo, occupiamo uno spazio, di conseguenza, a volte, percepire qualcosa non solo attraverso il concetto ma anche attraverso l’esperienza fisica, legata alla tangibilità, alla misura, può aiutarci ad avvicinarsi a quella storia o a ciò che quella storia rappresenta. Poi la questione del dato numerico mi è rimasta perché è una delle mie ossessioni, fa parte del mio modo di guardare le cose.

In altri lavori hai affrontato più apertamente il tema della guerra e della vita militare, penso a Cratere, presentata nel 2010 a Vleeshal Center for Contemporary Art di Middelburg in Olanda, oppure a opere più vecchie come Divisa mimetica nel vuoto di un’aureola o Razione K nel vuoto di un’aureola, 2008. Come si pone l’arte nei confronti della distruzione, del conflitto, del militarismo? Hai mai trovato una risposta a quel celebre “che fare?”, aporetico dilemma che da Lenin a Mario Merz ritorna in tante riflessioni politiche ma anche artistiche.

Questi due lavori sono uguali, anche se uno è molto grande e l’altro molto piccolo. La scultura è uno spazio, un corpo che occupa spazio, e queste due opere servono a colmare un vuoto. La razione K riempie il vuoto dell’aureola, si organizza per restare in equilibrio, la quotidianità della razione K, il pasto di un soldato in missione, si organizza in questo spazio sacrale del vuoto che circonda la testa del santo. Questo vuoto sacro viene riempito dalla necessità quotidiana del mangiare. Il cratere, invece, è un altro tentativo di riempire un vuoto. L’opera è stata realizzata a Middelburg in Olanda. Durante le ricerche per la mostra ho visto che la città è stata pesantemente bombardata durante la seconda guerra mondiale, e ho trovato la foto di un grande cratere nel piazzale antistante al museo. Sul fondo del cratere compariva una ruota di bicicletta, e grazie ad uno studioso di storia delle biciclette ho rintracciato il modello della ruota e sono così risalito alle dimensioni del cratere, e quindi alla quantità di terra che non c’era più. Riportare dentro il museo la terra che era esplosa e farne una montagna è un modo di riempire un vuoto. Secondo me l’arte fa questo: riempie i vuoti, non dà certezze né risposte, non è il suo ruolo, perché le opere sono una materia opaca, può dare suggestioni, che però poi portano a qualcos’altro.

Vorrei concludere con questa riflessione del celebre critico francese Nicolas Bourriaud che ho incontrato recentemente in un suo saggio: “Niente potrebbe disturbare di più il potere che l’esibizione delle rovine, dei piccoli detriti e delle immagini fragili che gli artisti di oggi si ingegnano ad estrarre dagli archivi, poiché costituisce una provocazione verso l’illusionismo difensivo che proclama l’ordine delle cose come un’ineluttabile fatalità.” Come l’archivio, lo scarto e il frammento fragile secondo te e secondo la tua pratica, che in parte si rispecchia in questi elementi, può contrastare l’ineluttabile fatalità che ci appiattisce sull’univocità e sull’impossibilità dell’immaginare altrimenti. Come combatti questa fatalità?

In tutte le cose c’è una crepa che spesso è invisibile. L’arte lavora in quella crepa, la forza, perché forzandola si riesce a vedere al di là dell’apparenza. Parlo di come il potere si rappresenta attraverso qualcosa di estremamente concreto e patinato anche. Il potere in tutte le sue forme, ad esempio anche Zelensky che si presenta con la felpa militare ovunque, anche quella è una patina, è una cover, che rappresenta qualcosa. Anche lì bisogna trovare una crepa. A proposito delle rovine, in Rumore bianco di Don DeLillo racconta questa storia, che non so dire se sia autentica o no, ma il protagonista, il professore di studi hitleriani, racconta del progetto dell’architetto di Hitler, Albert Speer, che aveva progettato i nuovi palazzi governativi di Berlino che col passare degli anni si sarebbero degradati in maniera romantica trasformandosi in quelle immagini di rovine romantiche, con vegetazioni rampicanti che avrebbero racchiuso queste rovine. Qui il potere progetta la sua stessa fine e la patina che desiderava assumere. Non so se sia un’invenzione o la verità, ma lo trovo molto interessante.