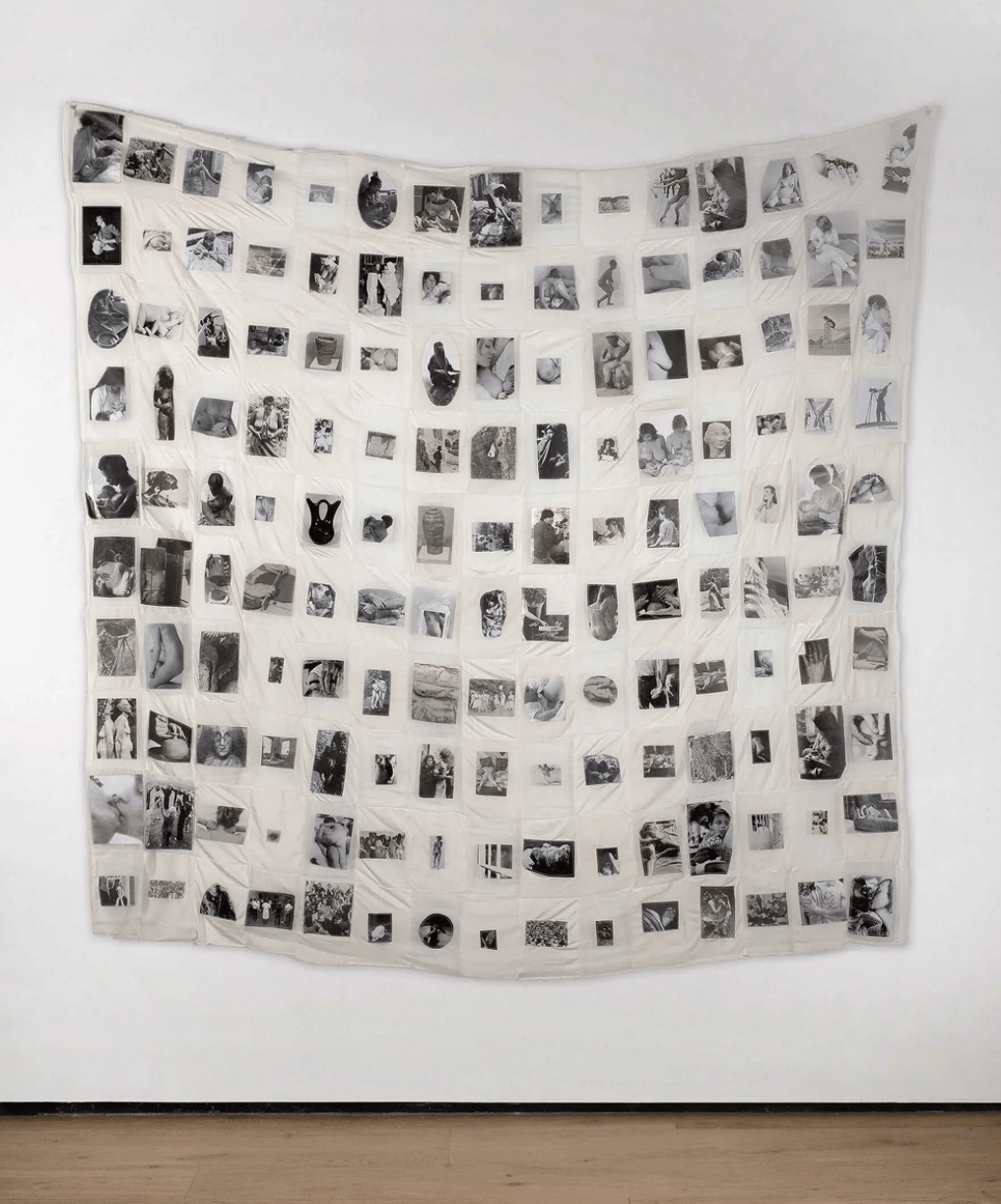

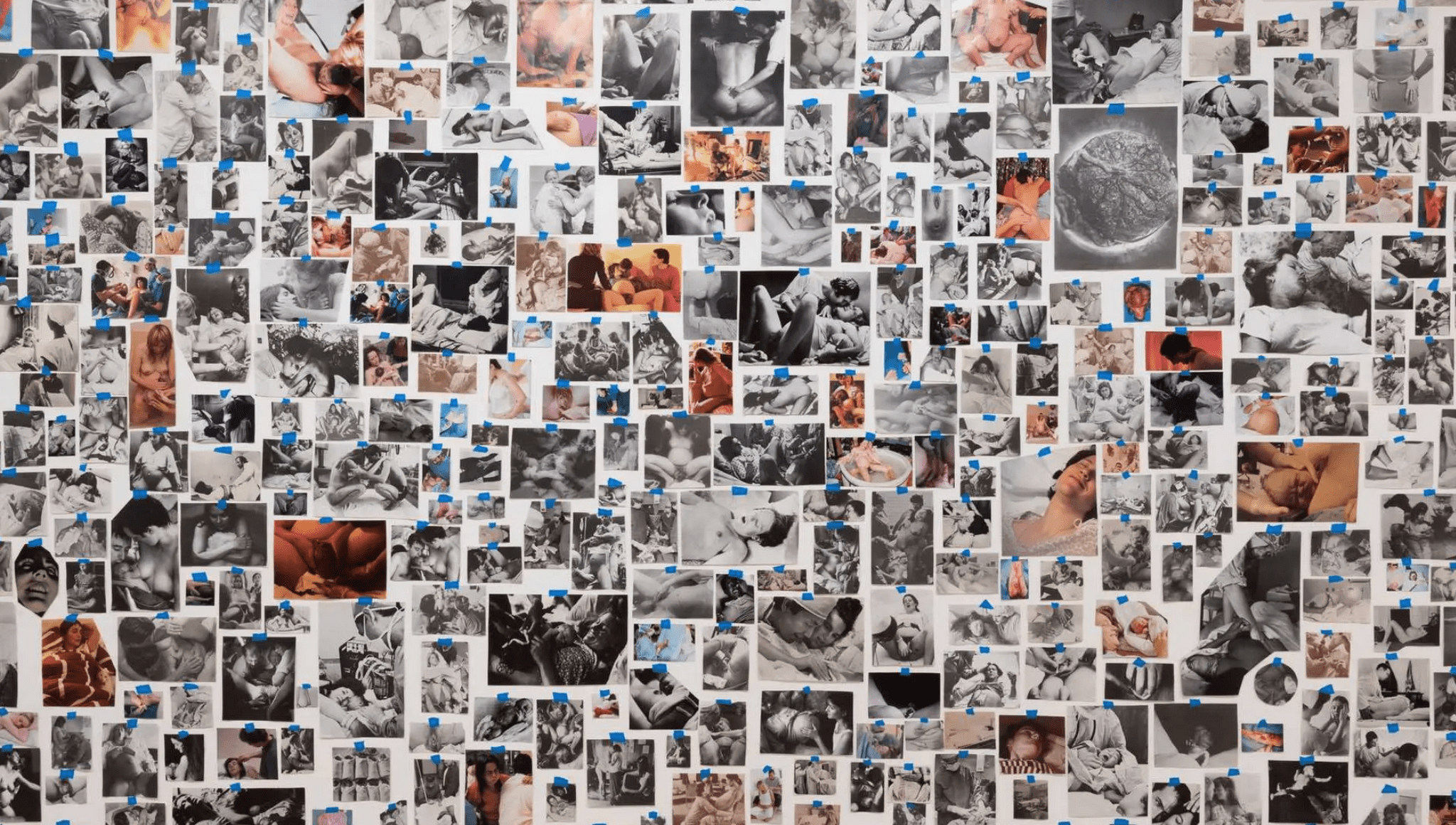

Nel 2018, con l’installazione My Birth, ha tappezzato le pareti del MoMA di New York con più di 2000 immagini di donne in procinto di partorire. Fotografie vintage, immagini recuperate da vecchi libri e riviste, frutto di un lavoro di ricerca e archiviazione che la porta in giro per gli Stati Uniti d’America a caccia di volumi usati da cui poter attingere materiale da ritagliare e ricomporre in grandi puzzle senza inizio né fine. Se la fotografia è un enigma, Carmen Winant ne crea di sorprendenti. Le sue opere sono dichiarazioni d’intenti, mappe concettuali in cui il corpo della donna è sempre protagonista, e chi guarda può rileggere la nostra storia da una prospettiva femminista. Il lavoro dello spettatore è un percorso di interpretazione e creazione di nuove associazioni, libere, personali, circolari, a volte contraddittorie.

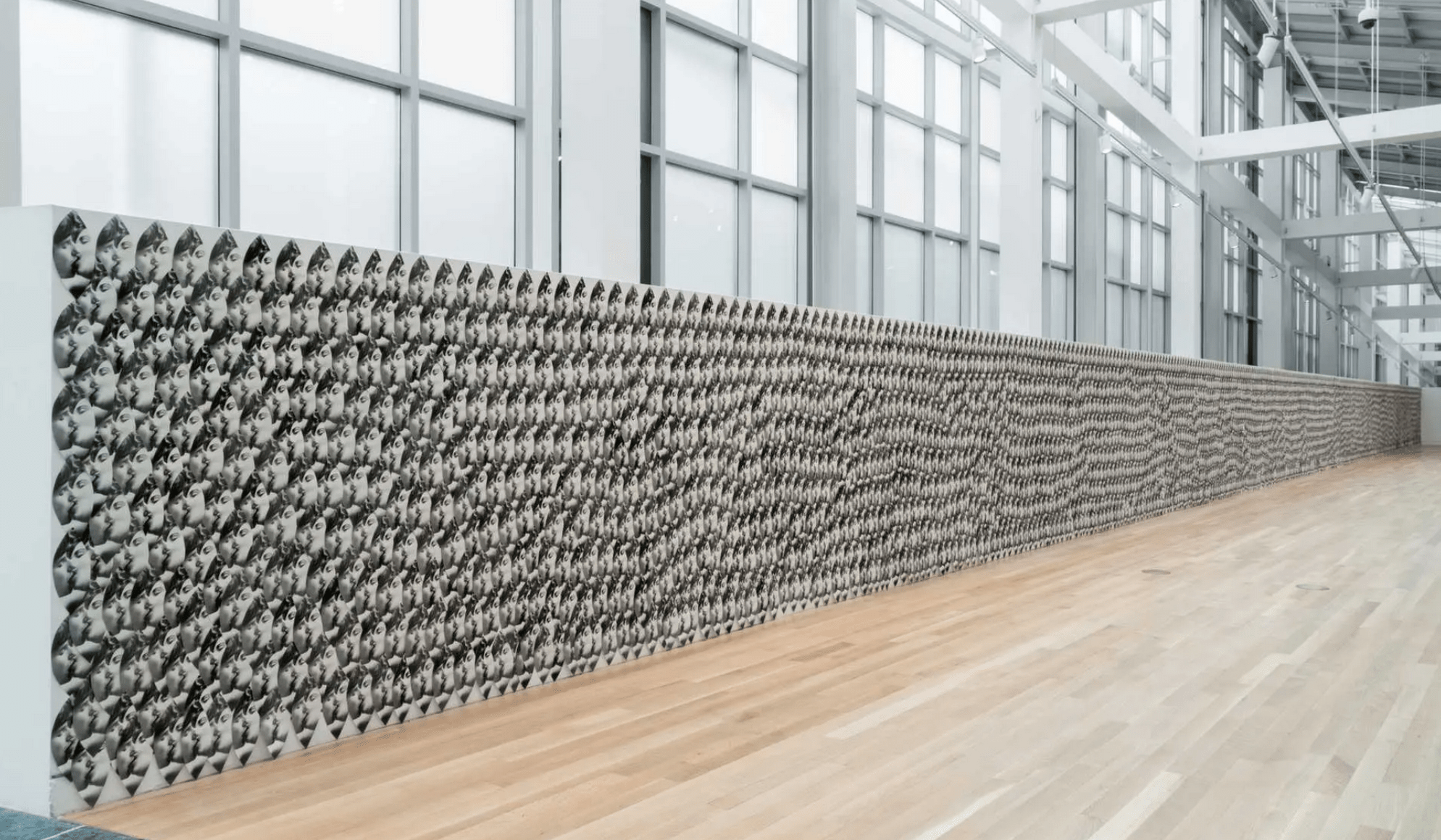

Le indicazioni di lettura sembrano racchiuse nei titoli: Woman must write herself; The answer is matriarchy; The history of my pleasure; The last safe abortion,quest’ultimo presentato ad agosto al Minneapolis Institute of Art.

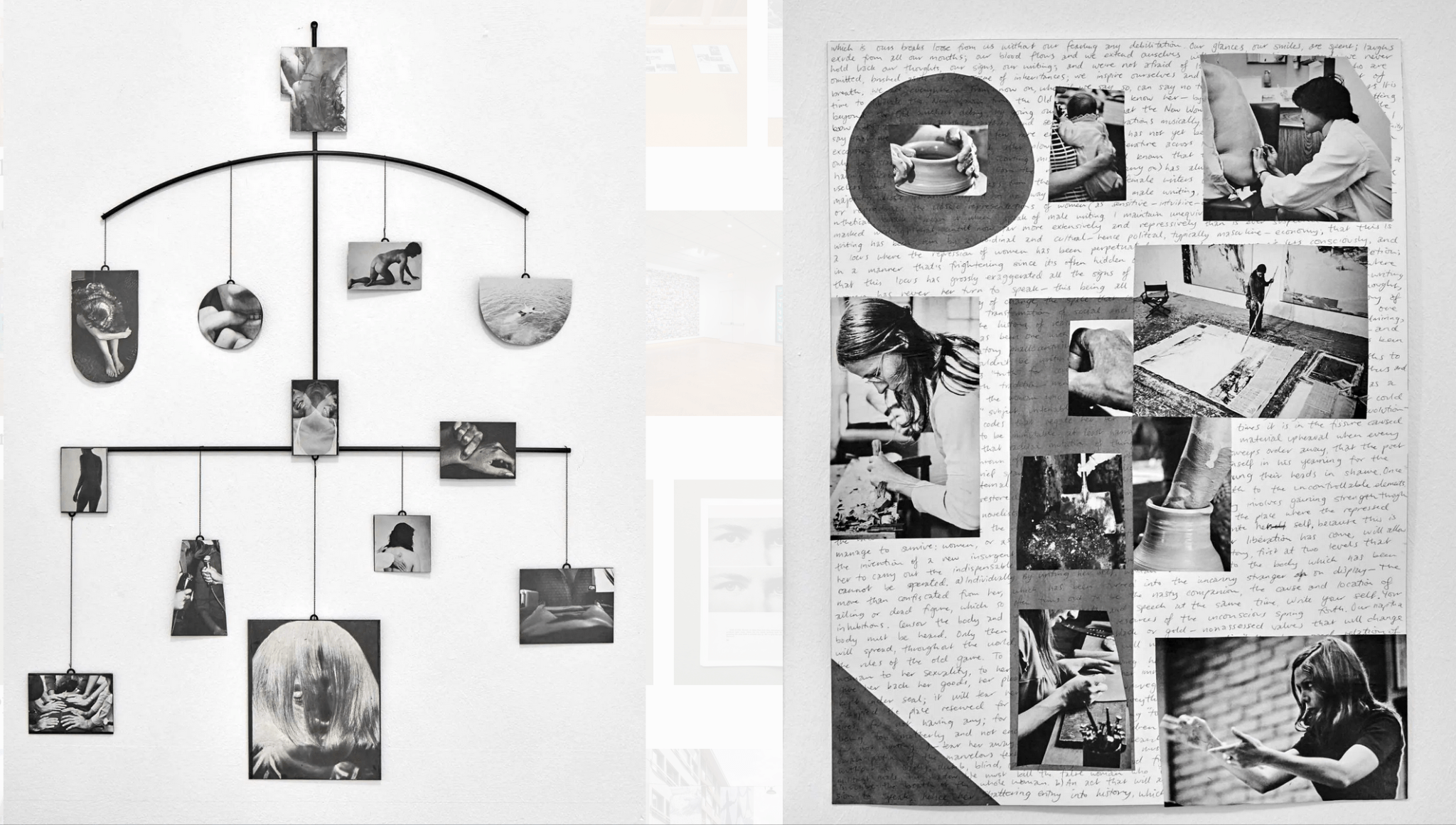

Le vicende di ognuna sono fili di una storia condivisa; la nascita è un fatto collettivo, così come il piacere, il dolore, la gioia. Il corpo diventa vettore e punto d’arrivo di una pratica artistica che è innanzitutto atto politico, perché si sviluppa all’interno di reti di individui, ed è frutto di scambi, di discussioni, di relazioni.

Come un’archeologa, Carmen Winant recupera materiale dal passato e ne reinventa il presente, affidandosi a un processo di risignificazione che ci costringe a riflettere su grandi temi come la parità di genere, il diritto all’aborto, l’affermazione della donna in un mondo patriarcale.

A luglio ci siamo incontrate su Zoom per parlare del suo lavoro mentre Winant si trovava a Santa Barbara, in California, a casa dei suoi genitori.

Buongiorno, Carmen. Cominciamo dal principio: come hai iniziato a lavorare con l’immagine?

Mi sono innamorata della fotografia quando ero al liceo e già allora ero affascinata dalle immagini degli altri. Come molti adolescenti, avevo l’abitudine di attaccare immagini al muro con il nastro adesivo. Strati su strati, tipo reperti archeologici. Quando i miei genitori hanno cambiato casa hanno dovuto faticare per scrostare tutte le pareti. È per questo che al college ho deciso di studiare fotografia, credevo di dover realizzare le mie foto, e che quella fosse l’unica via per diventare un’artista “seria”. L’ho fatto per molti anni ma poi, come spesso accade, pian piano sono tornata a ciò che amavo da adolescente. Un modo particolare di guardare le immagini, di lavorare con le immagini. Così ho iniziato a fotografare quelle degli altri e poi ho finalmente messo da parte la mia macchina fotografica e ho abbandonato l’idea di dover creare qualcosa di originale, qualunque cosa significhi. È difficile dire perché ci sentiamo spinti a fare ciò che facciamo, ma per me è stata una cosa che ho capito fin da piccola.

Sei una persona ordinata? Come fai ad archiviare e organizzare in modo funzionale tutti i tuoi materiali?

Rido – e se mio marito fosse qui riderebbe a questa domanda – perché io sono selvaggiamente disorganizzata, sono caotica sia nella vita domestica che nel mio studio. Una volta ho visto un video online sullo studio di John Baldessari, era organizzato in modo così immacolato, ogni piccolo disegno era ben etichettato, e una parte di me ha pensato che mi piacerebbe lavorare in questo modo, sarebbe molto più funzionale, ma un’altra parte di me sentiva che in realtà sono il disordine e il caos dello studio a creare nuove associazioni, nuove affinità. Nel mio studio le pile di materiali cadono letteralmente l’una nell’altra, si sovrappongono di continuo. Per anni ho lavorato senza un tavolo nello studio, sparpagliando tutto sul pavimento, spostando le cose che avevo intorno. È come se, tornando a lavorare come facevo da adolescente, potessi riappropriarmi dei miei impulsi, di un modo di lavorare che è già dentro di me. Come quando ero giovane, volevo vedere tutto insieme, senza essere troppo sistematica, perché temevo che questo potesse portare a una specie di rigidità. Naturalmente non c’è nessun tipo di giudizio, questo sistema vale solo per me. E sono arrivata a una sorta di… chiamiamolo caos “semi-organizzato”.

Dove si trova il tuo studio?

Il mio studio è a casa, in realtà. Quando i miei figli erano piccoli – ora hanno 7 e 5 anni – ho trasformato il garage nel mio studio, in modo da poterli mettere a dormire e lavorare, o lavorare la sera, a seconda dei casi. Anche mio marito è un artista e anche lui ha il suo studio a casa, e questo sistema si è rivelato davvero eccezionale. Prima o poi dovrò cambiarlo, ma credo che questo sia un aspetto importante da menzionare, perché ogni volta che parlo del mio lavoro cerco di parlare della mia vita familiare e della sua configurazione, dell’essere madre e di tutto quello che comporta. Non sono cose separate, anche solo strutturalmente, quindi lo studio è a casa, a pochi metri dalla camera dei miei figli.

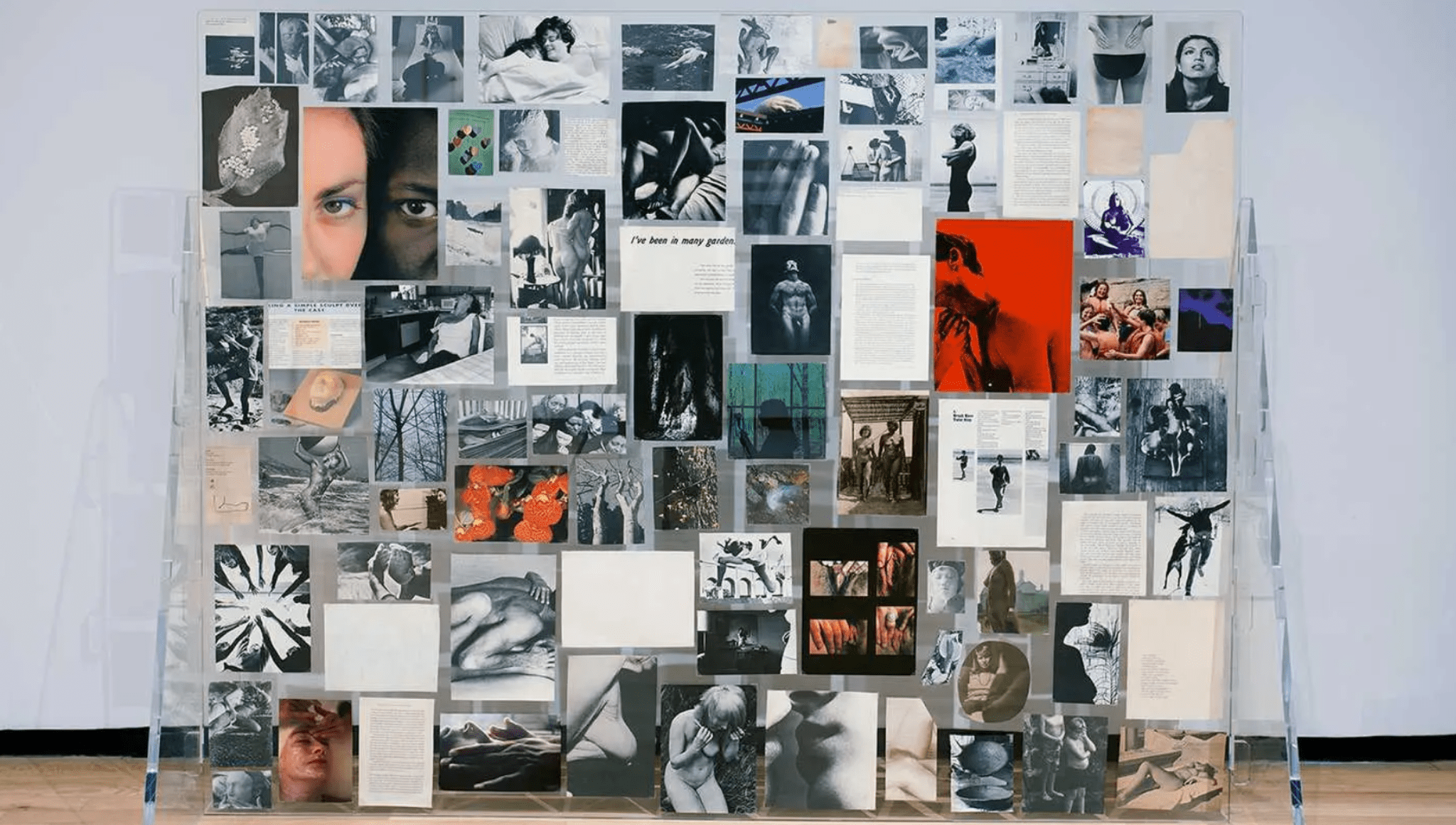

Hai appena detto che non puoi separare l’arte dalla vita. Il tuo è un lavoro di scavo e le tue opere sono poderose, enciclopediche, senza fine, come Body/Index. Parti da grandi temi come la nascita o il piacere e li sviluppi attraverso percorsi visivi molto ricchi e articolati, con immagini d’archivio e ritagli di libri e di giornali. C’è sempre questa centralità del corpo e dei gesti. Perché?

Direi che sono sempre stata interessata, fin da quando ero molto giovane, a una politica femminista. È difficile capire dove troviamo queste affinità e identificazioni, credo che derivi da mia madre. Naturalmente, come direbbe Sara Ahmed, il femminismo è nel tuo corpo, non è un’idea astratta, esclusivamente ideologica, è qualcosa che vive dentro di noi. Io l’ho sempre sentito così. Lei lo descrive come la nostra pelle, il nostro respiro. Sono sempre stata interessata al piano storico e ideologico, ma anche a quello fenomenologico, ad altri livelli del nostro corpo e di noi stessi. Un altro aspetto di cui di solito non parlo è che per dieci anni sono stata una podista di lunga distanza a livello agonistico, dai 12 ai 20 anni, e questa è stata una forza centrale e trainante nella mia vita, molto più dell’arte. Speravo di diventare una campionessa olimpica, ero un’atleta molto seria. Credo di aver sviluppato una vera e propria intelligenza corporea e una logica corporea. Così, quando ho iniziato a dedicarmi all’arte, sapevo già come creare attraverso il mio corpo e analizzarne tutti i processi. Non ne parlo spesso perché i due aspetti non mi sembrano direttamente collegati, ma in realtà credo che lo siano abbastanza.

Credo sia importante dire che non si tratta solo di rapportarsi a un’idea storica, sia per quanto riguarda il femminismo sia, nel mio caso, per quanto riguarda l’atletica, ma di rapportarsi al proprio corpo e al mondo, all’estasi e al piacere, all’agonia e all’esaurimento e al fallimento. Il mio corpo. Questo mi sembra un background importante, non so se sia utile per questa conversazione.

Cosa significa essere un’artista femminista oggi, in concreto?

Spesso sento che il mio lavoro artistico è una sorta di motore del mio femminismo, è il modo in cui il mio femminismo si esprime. Definisce il modo in cui vivo la mia vita, il mio modo di essere madre, vicina, educatrice o qualsiasi altra cosa. Per quanto riguarda il mio particolare tipo di femminismo, mi trovo in un contesto diverso dal vostro, qui negli Stati Uniti, ma spesso mi sento un po’ fuori dal coro rispetto a ciò che va di moda, in termini di terza ondata di femminismo o di quarta via del femminismo o di qualsiasi cosa ci sia in questo momento. Mi considero una femminista radicale, che può essere considerato un termine obsoleto o addirittura un’ideologia superata, ma in realtà mi allineo a una sorta di femminismo che è stato dato alle fiamme, cioè non sono interessata a scendere a compromessi, penso che il patriarcato e il capitalismo siano incompatibili con il femminismo, non credo che queste cose possano esistere allo stesso tempo. Anche se si tratta di speculazioni, sono davvero allineata con altri artisti, e in particolare con pensatori, scrittori e critici che sono interessati a immaginare un altro mondo. E, ancora una volta, anche se può sembrare astratto, penso che sia davvero importante continuare a credere che un altro mondo sia possibile e praticabile. È molto difficile in questo momento, ora più che mai, forse, ma la mia politica femminista non può prescindere da questo. E non può diventare uno slogan su una maglietta.

Forse, in modo più sostanziale, lavoro con immagini che non solo ritraggono associazioni femministe e atti femministi, ma che a loro volta provengono dalla letteratura femminista e dalle organizzazioni femministe. Così facendo, c’è tutta un’altra componente sociale del mio lavoro che non è visibile, come per il progetto sulla violenza domestica, per esempio, o anche per il progetto sulla nascita.Raccogliere questo tipo di immagini significa conoscere persone e spesso lavorare a livello intergenerazionale con femministe molto più anziane di me, non solo per raccogliere quel materiale ma anche per costruire quelle relazioni. Anche questa è una parte del lavoro che non emerge da una fotografia o da una mostra ma è centrale quanto la strategia.

Come recuperi tutti i materiali – libri, fotografie – con cui lavori?

Le modalità sono cambiate. Un tempo collezionavo solo materiale che trovavo in giro, per librerie, mercatini e negozi dell’usato, e non compravo mai nulla online.

Avevo questa regola: dovevo toccare fisicamente il materiale se volevo portarlo in studio. Poi, con la nascita dei miei figli, non potendo più muovermi allo stesso modo e fare lo stesso tipo di pellegrinaggi, ho affinato le mie strategie e ho iniziato a capire come reperire materiale online e ora, sempre di più, ho cominciato a lavorare con archivi esistenti. Li definirei archivi istituzionali, come quelli dei musei, delle biblioteche, delle università, o anche di organizzazioni più piccole. Non avrei mai pensato di farlo: quando ho iniziato mi sembrava un modo di lavorare molto conservatore. L’ho fatto in gran parte perché è pratico, ma anche perché mi sono preparata a riflettere sull’etica di lavorare in questo modo e di appropriarmi delle fotografie di altre persone. Non esiste un modo puro di essere un artista, dal punto di vista etico, ma sentivo che c’era una sorta di conflitto interiore che non riuscivo a risolvere. A volte le persone trovavano una fotografia in uno dei miei lavori, come My Birth, e ne erano entusiaste, altre volte no. Come ho detto, lavorare in questo modo con un’organizzazione, come quella per la violenza domestica, significa costruire relazioni in modo diverso. Quindi è una combinazione di questi aspetti che mi ha permesso di iniziare a cambiare ed evolvere, come la ricerca e la raccolta. Un ultimo esempio è il progetto che ho appena terminato per il Minneapolis Institute of Art, e che riguarda i fornitori di cure per l’aborto, che in questo Paese è andato a rotoli. Questo significa andare nelle cliniche, usare la rete femminista che ho, presentarmi e chiedere la loro fiducia, guardare le loro foto e usarle, e farlo con dieci cliniche diverse. È un processo molto differente dallo stare da sola nel mio studio a comprare libri su internet e tagliarli. Anche in questo caso, non c’è un modo di procedere giusto e uno sbagliato: continuo a lavorare con le immagini allo stesso modo ma le recupero in maniera sempre diversa, e questo è allo stesso tempo eccitante e spaventoso.

Quando ti mettono a disposizione questi materiali li tagli o li riproduci e li fotografi in un secondo momento?

Dipende. Per esempio, con il progetto sulla violenza domestica, le associazioni mi hanno messo a disposizione i loro materiali e ho potuto usare le foto originali nella mostra, non essendo una cosa a scopo di lucro. Nel progetto sull’aborto, invece, tutte le fotografie che sto usando sono 4×6 pollici (10×15, formato cartolina), e le sto scannerizzando e ristampando come fossero dei fac-simile. Quindi dipende molto dal progetto. In generale mi interessa lavorare con l’oggetto originario ma devo essere flessibile. Sto imparando a essere flessibile.

Per quanto riguarda le tue mostre, immagini e progetti le installazioni da sola o collabori con qualcuno

Bella domanda. Direi che ho dei collaboratori soft. Sono stata molto fortunata in questi progetti, e credo che non si tratti solo di fortuna: ho trovato persone che hanno la mia stessa mentalità. Mi riferisco a curatrici femministe, intelligenti, in giro per il Paese e a livello internazionale, con cui ho avuto la fortuna di lavorare: è come se ci riconoscessimo, e poi il discorso spesso si sviluppa insieme. Ho cercato di creare un processo nuovo per ogni progetto, ed è tutto frutto di lunghi confronti. Ho questo materiale, cosa dovrei farne? E questo vale anche per i miei libri, quando realizzo libri d’artista. Li costruiamo insieme dalle fondamenta. Quindi queste persone sono accreditate come meritano. Non lavoro mai da sola. Non ho un assistente, ma sono in una rete, in una sorta di processo collettivo. Sto pensando sempre di più a come nominare le persone, nello spirito del lavoro stesso, che è una specie di identità collettiva, una sorta di costruzione di coalizioni. A volte ho qualcuno in studio, progetto per progetto, che mi aiuta a costruire qualcosa, o il curatore che conversa con me, o l’amico che viene a fare cinque visite in studio. È come pensare che la realizzazione dell’opera esista al di là di una sola persona.

C’è un artista o una persona che ti ha ispirata particolarmente?

Quando ero studente all’UCLA, la mia prima lezione di fotografia è stata con Catherine Opie, e questo mi ha davvero aperto un mondo. È stata veramente generosa come insegnante, un incontro raro. Ha contribuito al libro sulla violenza domestica. Ho anche lavorato per lei dopo l’università, è stata una fortuna incredibile imparare da lei e continuare a farlo in tutti questi anni.

E qual è stata la tua prima mostra “importante”?

Per me non esiste un progetto come My Birth. Quel progetto e quella mostra mi hanno davvero aperto la strada, sia per il numero di persone che l’hanno vista, sia per la visibilità che ha avuto. Non ero sicura di come sarebbe andata, se la gente avrebbe risposto positivamente o sarebbe rimasta inorridita. E, a parte la visibilità, ha davvero cambiato la mia maniera di intendere la mia pratica, cioè che cosa poteva essere, su cosa poteva vertere, e come potevo operare. È stato un punto di svolta davvero importante per me, e a noi artisti non capita di averne molti. Sono quindi molto grata a Lucy Gallun, la curatrice della mostra, che mi ha davvero sostenuta. Ho cercato di tirarmi indietro più volte, ma lei mi ha incoraggiato a non mollare. Queste sono persone e mostre fondamentali per me.

Come conservi e archivi tutto questo materiale? Fanno parte di una collezione o li conservi nel tuo studio?

Dipende. È sempre bello quando un museo lo acquisisce, perché può prendersene cura. Il MoMA ha acquisito My Birth e per loro è stato un vero rompicapo capire come fare. Alla fine l’hanno conservata su fogli di carta, fissando il materiale con il nastro adesivo, e poi li hanno riposti in scatole d’archivio nel congelatore. È buffo perché in studio ci cammino quasi sopra.

Altre opere mi tornano indietro nelle scatole, ma non ne ho molte in studio, la maggior parte sono in giro per il mondo. In definitiva, penso che siano preziosi ma sono pezzi di carta, quindi non sento mai la pressione dei conservatori.

PHOTO CREDIT

My Birth (detail), MoMA, NY, 2018

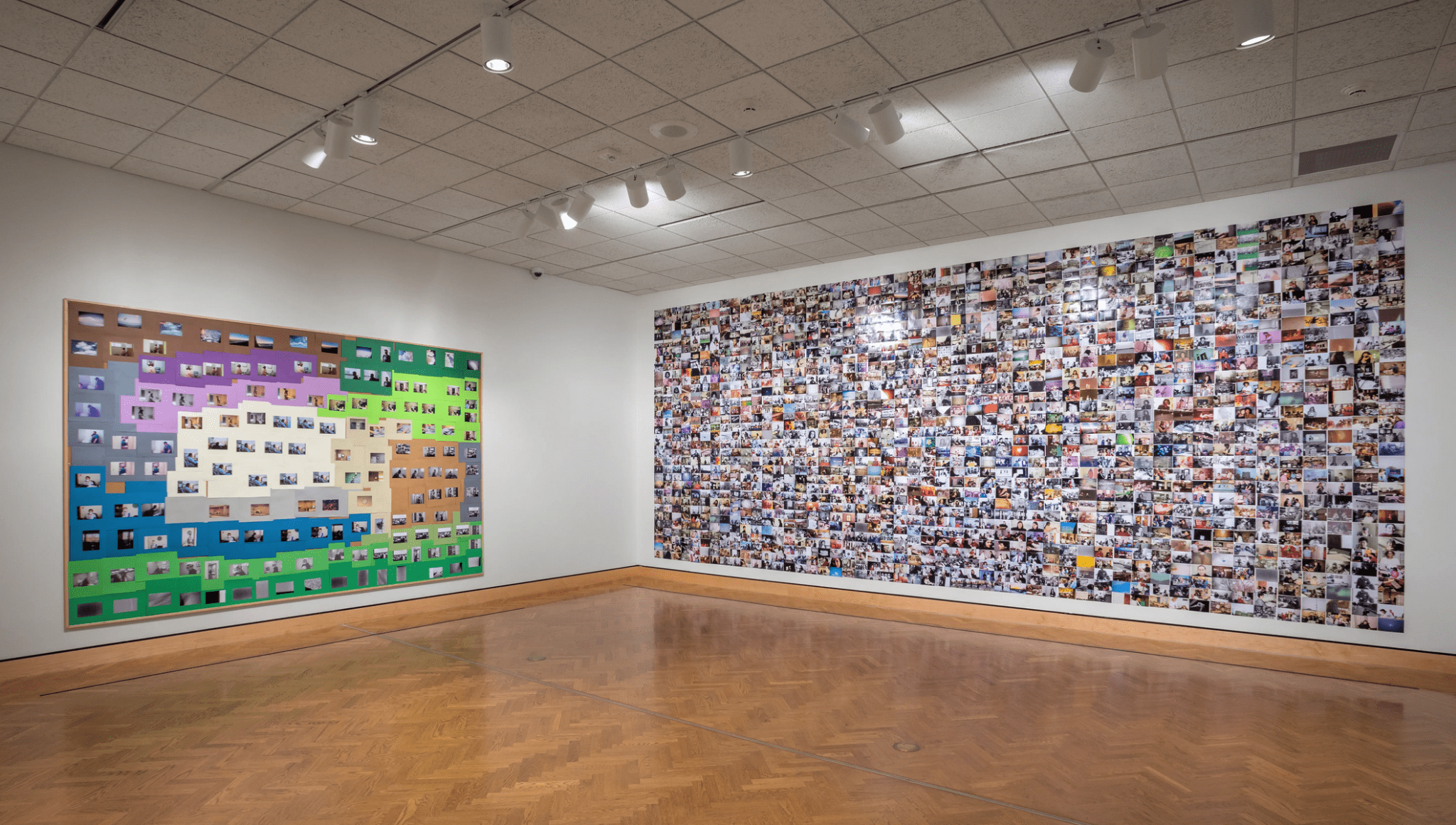

Arrangements, Images Vevey, Switzerland, 2022

A Woman Must Write Herself, Richard Saltoun Gallery, London, 2019

The History of My Pleasure, Museum of Contemoporary Photography, Chicago, 2021

The Answer is Matriachy, Wexner Center for the Arts, Ohio, 2017

The History of My Pleasure, 14a Gallery, Hamburg, GR, 2019

Looking Forward to Being Attacked (detail), Sculpture Center, NY, 2018

Looking Forward to Being Attacked, Sculpture Center, NY, 2018

The last safe abortion, MIA, Minneapolis, 2023

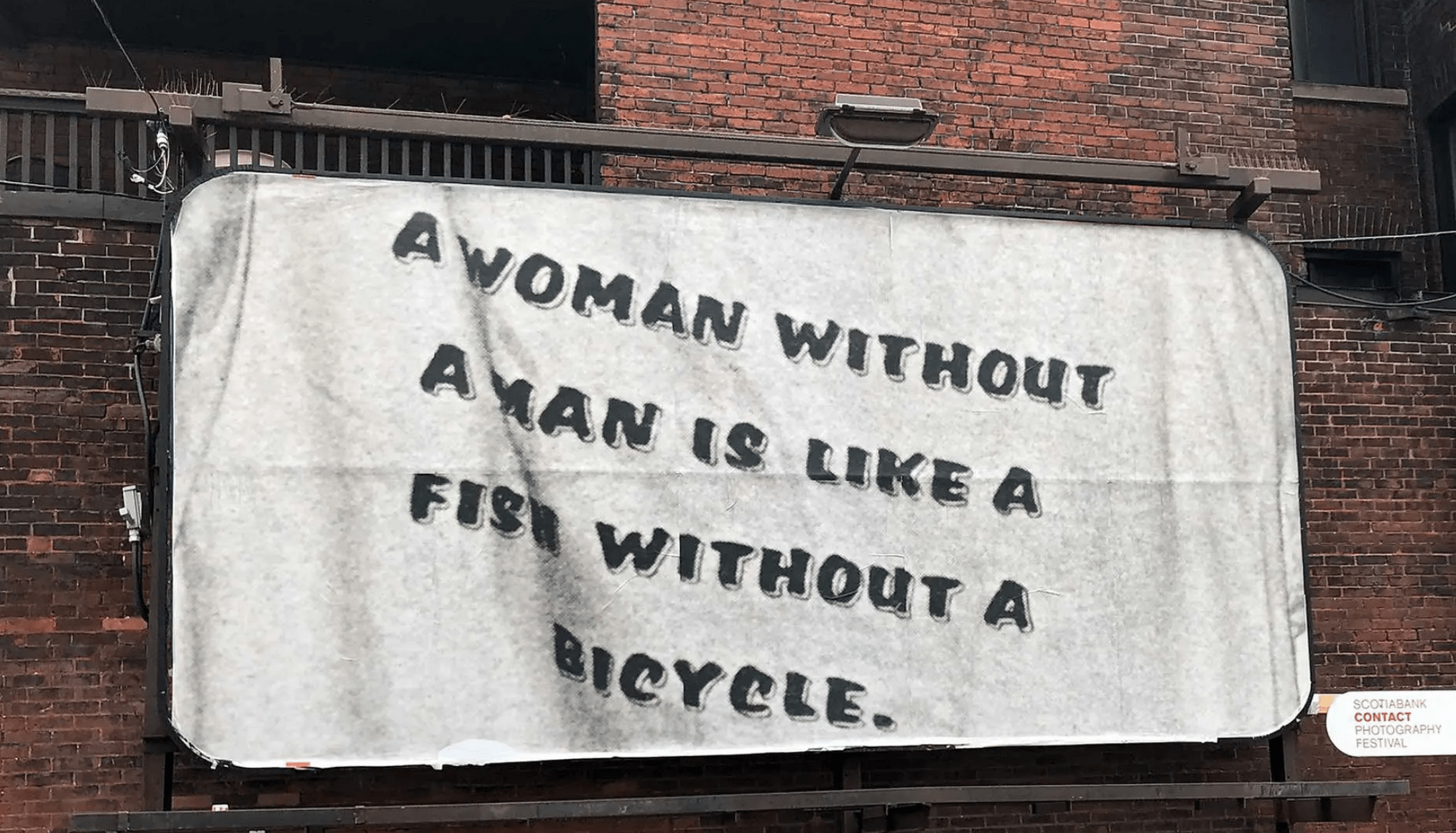

XYZ-SOB-ABC, Contact photo festival, Canada, 2019

XYZ-SOB-ABC, Contact photo festival 3, Canada, 2019

Consiousness Raising, Bemis Center, Nebraska, 2022

XYZ-SOB-ABC, Contact photo festival 2, Canada, 2019

XYZ-SOB-ABC, Contact photo festival 4, Canada, 2019

My Birth, MoMA, NY, 2018