Antoni Muntadas e Francesco Jodice

Dicembre 2023

Antoni Muntadas è un artista che “guarda con intensità e curiosità” al mondo. Attivo già dagli anni ‘70, Muntadas con i suoi progetti parla dei mass media, dei meccanismi del potere, della censura, della manipolazione e del consenso, delle problematiche politiche e sociali e del rapporto tra spazio pubblico e privato.

Figura storica dell’arte critica e artista multimediale attraverso video, fotografia, installazioni urbane e internet traduce diversi ambiti disciplinari come la sociologica e la politica nella pratica artistica.

Francesco Jodice è un fotografo italiano che indaga i mutamenti del paesaggio sociale con particolare attenzione ai fenomeni urbani, all’antropologia e ai processi di partecipazione. I suoi progetti costruiscono un terreno comune tra arte e geopolitica proponendo la pratica artistica come poetica civile.

Li abbiamo intervistati in occasione della loro mostra bipersonale Altrove/Elsewhere presso la Galleria Michela Rizzo di Venezia.

ANTONI MUNTADAS

Mi piacerebbe partire da una tua opera che non è in mostra, ma che mi ha colpito perché semplice e profonda. Appartiene al ciclo On Translation: Warning. Si tratta di una stampa su carta che riporta la frase “Warning: perception requires involvement” (“Attenzione: la percezione richiede il coinvolgimento”). L’arte quindi come percezione di sensazioni e informazioni e l’opera – sempre secondo una tua definizione – come un “attivatore antropologico”. Sembri dirci che percepire implica sempre una qualche forma di coinvolgimento. È questo un modo per congiungere arte e vita quotidiana?

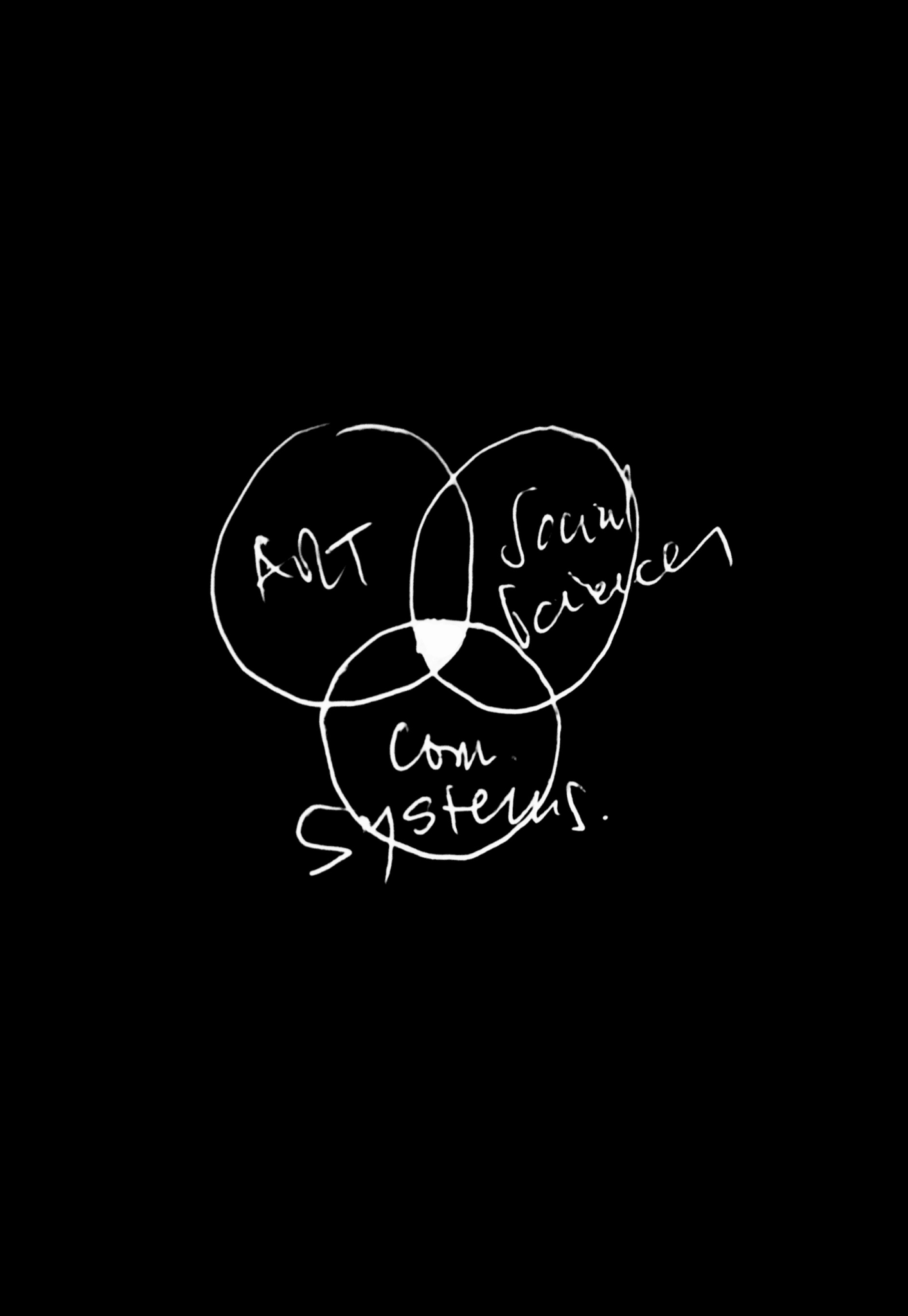

Negli anni ho sviluppato un modo di tradurre le mie affermazioni con dei diagrammi che mi aiutano a ordinare e a definire l’ambito in cui mi muovo. Ad esempio, negli anni ’70 ho ideato questo schema di cerchi sovrapposti che indicano l’arte, le scienze sociali e i sistemi di comunicazione. All’intersezione di queste tre aree io collocavo, e tuttora colloco, il mio lavoro. La pratica artistica si contamina con altre discipline e si ibrida.

Un altro diagramma che feci è arte e vita, per rispondere alla tua domanda. Il riferimento alla relazione tra arte e vita è come una freccia che va dall’una all’altra ma non è una eguaglianza. Io credo che l’arte influenzi la vita e la vita l’arte. C’è un processo dietro, come uno slow-readymade, in cui io mi approprio di immagini esterne per una ragione ecologica del riutilizzo dell’esistente. Un altro elemento fondamentale è il tempo, i miei lavori non sono mai immediati, sono contro la produzione rapida, il mio metodo richiede tempo. Questa relazione fra “perception” e “involvement”, che funziona particolarmente bene con le parole in inglese più che in altre lingue, serve per posizionare la mia pratica. L’intera serie On Translation considera l’artista come traduttore e l’avvertimento che la “perception” richiede l’”involvement” diventa un leitmotiv poiché se la percezione non implica un impegno, puoi vedere qualcosa, ma non lo puoi comprendere a pieno. Percepire è digerire, risponde all’idea che lo sguardo è l’inizio di una percezione, la quale deve essere legata non solo ai sensi ma anche al coinvolgimento personale, politico e sociale.

Come hai appena detto, ti muovi tra tre ambiti ideali: arte, scienze sociali e sistemi di comunicazione, situando la tua pratica negli spazi interstiziali e di sovrapposizione di questi ambiti. Nel 1995 il critico americano Hal Foster ha pubblicato il saggio “L’artista come etnografo” che riflette su come parte della produzione contemporanea viri verso lo studio etnografico iniziando a interessarsi agli archivi, alle costruzioni identitarie e soggettive, e spostandosi dall’etnocentrismo occidentale allo scenario postcoloniale. Di sicuro le riflessioni di Foster erano un riflesso della globalizzazione, ma anche del fatto che le immagini pure non ci bastano più, non ci fidiamo più di loro. Come affermano due antropologi americani George Marcus e Fred Myers: “l’arte occupa oggi uno spazio a lungo associato con l’antropologia, divenendo uno dei principali luoghi dove tracciare, rappresentare e performare gli effetti delle differenze nella vita contemporanea”. Cosa ne pensi?

Nel 1988 feci la mostra “Híbridos” al Museo Reina Sofia di Madrid. Quando decisi quel titolo mi venne chiesto frequentemente come potevo chiamare il mio lavoro ibrido? All’epoca si vedeva tutto come puro e completo in sé. Ma questa idea di purezza non esiste, è tutto mischiato e contaminato. In quel momento Néstor García Canclini, un sociologo argentino mio caro amico, stava per pubblicare il saggio intitolato “Culture ibride”, che ha anticipato molte questioni poi emerse in campo antropologico, e io in parallelo stavo preparando questa mostra, una sintonia inaspettata. Simboli, icone, immagini sono oggetti culturali rilevanti per più generazioni, noi produciamo immagini legate a un tempo e a uno spazio precisi, li chiamo artefatti culturali nel senso antropologico, poiché sono residui di un periodo che resta e che ha una relazione col contesto in cui è stato prodotto e col tempo in cui è nato.

Allo stesso modo, l’opera in mostra realizzata su Roma: Media Sites/Media Monuments: Roma, è concepita come un artefatto per leggere la storia della città attraverso la memoria collettiva e le immagini dei media, è relativa al silenzio che sale dopo che il rumore mediatico su di un evento si dissipa, per questo l’ho intitolata “media monument”, sono monumenti alla memoria.

Mi identifico come artista post-studio nel senso che non mi serve uno studio dove lavorare; mi avvalgo della ricerca, di lavoro sul campo, di interviste e conversazioni, e sopralluoghi nei posti dove opero. L’artista tradizionale invece non aveva bisogno di una parte di ricerca così lunga. Questo filone nasce ovviamente negli anni ’70 con l’arte concettuale, quando si inizia a interessarsi ai contenuti, ai processi di creazione e l’opera diviene il residuo del progetto che si conduce. I miei lavori sono molto legati al tempo, non sono mai immediati, per questo odio le scadenze, perché sono opere legate alla ricerca e il lavoro si concretizza quando serve. In genere sono contro l’esposizione degli archivi e del materiale di ricerca perché questi elementi nutrono l’opera ma non sono l’opera. L’artista è responsabile dell’editing, della scelta del materiale, l’editing è l’associazione di tutto il materiale selezionato e crea, infine, il lavoro.

Altrove/Elsewhere è la bipersonale che vede esposti i tuoi lavori e quelli di Francesco. Come è nata l’idea di fare una mostra insieme? Come avete sviluppato, assieme al curatore Bartolomeu Marí, l’arrangiamento concettuale e la selezione espositiva?

La mostra è il risultato del lavoro del curatore. Io distinguo i curatori in due tipologie: c’è il curatore veloce e quello lento, slow e fast. Il curatore “fast” è un curatore alla moda, una figura emersa negli ultimi vent’anni durante i quali si sono appropriati della pratica di Szeemann. Lui era “slow”, ma molti di quelli che oggi sono curatori indipendenti svolgono una pratica immediata, mal elaborata e pensata, con poca ricerca dietro e poco dialogo con gli artisti. Bartolomeu invece è slow, lui ha curato il padiglione spagnolo alla 51 °Biennale d’Arte di Venezia dove ho esposto la serie On Translation.

Ho incontrato per la prima volta il lavoro di Francesco durante una mostra collettiva a Bogotà, mi piace molto il modo in cui raccoglie tutte queste storie orali e li trasforma in video, abbiamo un interesse reciproco per le nostre ricerche, poi sapendo che Michela Rizzo lavora sia con me che con lui abbiamo pensato di fare una mostra insieme. Abbiamo scelto assieme il curatore ma non sapevo dove saremmo arrivati. Soprattutto in una mostra con più di un artista è il curatore che deve curare la selezione e la relazione tra le opere, e sta poi agli spettatori vedere se queste funzionano o meno. A me piace il dialogo che le nostre opere hanno perché le nostre tematiche sono vicine: globalizzazione, città, architettura, media.

Sia tu che Francesco avete lavorato sul tema dell’abitare la città. Penso alla tua serie Alphaville su São Paulo dove riprendi le gated communities, e le serie di Francesco What We Want e Citytellers. La città quindi come contenitore di differenze, contraddizioni ma anche soluzioni, come metafora della globalizzazione, dell’economia e della società. Sono lavori che mostrano le contraddizioni e i meccanismi che il potere esercita attraverso la paura e il desiderio. Ti interessa parecchio mostrare questi aspetti nelle tue opere.

Le città, al plurale, sono dove abito, dove mi muovo e dove osservo il mondo. Non avendo uno studio, lavoro dove mi trovo e successivamente realizzo tutto in un laboratorio. Le opere si fanno, letteralmente, altrove. A partire dalla mia esperienza urbana è chiaro che non puoi affrontare la città come una totalità, ma solo come frammenti. Ogni volta che lavoro sulla città realizzo uno sguardo parziale su una problematica o su un aspetto che mi interessa indagare. L’opera inizia sempre per la curiosità di saperne di più. Nel caso di Roma volevo scoprire di più sulla città attraverso l’indagine sulla memoria mediatica di questa città. Alphaville tratta invece un aspetto meno noto delle città brasiliane, si parla sempre delle favelas, ma molto poco della vita comunitaria delle classi medio-alte che abitano in queste gated community, dove si pensa di vivere liberi ma sono invece come delle prigioni. Il titolo, poi, fa riferimento al film di Godard; questo film, assieme a Stalker di Tarkovski e a La Jetée di Chris Marker, sono film su spazi utopici o distopici, spazi ambigui, come appunto è lo spazio di Alphaville, che è il nome del film ma anche del quartiere di São Paulo, si tratta di un’utopia fittizia di una comunità esclusiva.

Così tutte le relazioni con l’architettura e la città sono frammenti anche di comportamento quotidiani, come le persone in coda, la mia serie Protocols, ambientata in diverse parti del mondo, studia come ci si organizza socialmente nel mondo. Invece l’opera Arkitektur / Räume / Gesten I è un commento sull’architettura intesa come frutto di un processo di lavoro a partire da un’idea e da un gesto; sono trittici che raccolgono appunto questi gesti, la sala dove sono state fatte le negoziazioni e l’architettura che ne è il risultato finale. Rifletto su quali motivi culturali, paesaggistici, economici e sociopolitici hanno reso quell’edificio ciò che è e come è. Più che definire un lavoro sulla città faccio osservazioni sull’aspetto delle città. In una serie che si intitola Situationes raccolgo i movimenti delle persone nella città, o la serie sugli aeroporti, dato che trascorro molto tempo lì. Sono sempre tutti frammenti, lavoro sempre per serie, come le immagini dei fotogrammi che si susseguono, è un processo in movimento quello che faccio.

A cosa stai lavorando attualmente? Che progetti stai seguendo?

Sto pensando una mostra a Hong Kong dove presentare una versione locale di Media Sites/Media Monuments. Sinora l’ho realizzata per Washington, che è una città fatta di monumenti, Budapest, all’indomani della caduta del muro, Buenos Aires e nel 2017 a Roma. Mi interessa Hong Kong per le numerose transizioni a cui è stata sottoposta: da città cinese a colonia inglese e dal 1997 di nuovo cinese e di recente per le manifestazioni pubbliche. È un mio modo per conoscere la città. Negli ultimi anni ho lavorato molto in Asia, per tredici anni ho sviluppato Asian Protocols che mette in relazione le dimensioni culturali e politiche di Cina, Corea del Sud e Giappone.

Poi ho una commissione a São Paulo, dove ho avuto l’incarico di realizzare un intervento al SESC Pompeia, l’edificio progettato da Lina Bo Bardi. Un luogo molto interessante che riunisce centro culturale, cinema, piscina, campo sportivo, ed è una vera sfida per me. Poi ci sono le serie di lavori che porto avanti per me stesso, come la serie On Translation, che ha più di cinquanta sotto progetti, qui mi interessa esplorare ulteriormente altri aspetti dell’abitare la città, la questione del linguaggio e dei proverbi popolari.

FRANCESCO JODICE

In mostra il dialogo fra le tue opere e quelle di Muntadas fa emergere un approccio simile per temi ma geneticamente diverso. Mentre Muntadas ha una metodologia quasi scientifica nei suoi progetti, nei tuoi, benché altrettanto metodico, i margini si mostrano più labili, le opere sono più aperte. Hai più volte affermato che le tue opere sono fatte per essere fraintese; sono irresolute perché non rispondo a delle domande ma, al contrario, “allestiscono dei dubbi”. Ricerchi sempre un certo disagio percettivo nonostante ciò l’estetica è sempre curata. Qual è il rapporto che per te intrattiene l’estetica di un lavoro con l’etica che sottende il suo progetto? È più importante che l’arte faccia capire o faccia sentire?

Sono interessato alla “posizione dello spettatore”, quale ruolo gli attribuiamo. Negli ultimi anni il mio lavoro, e in genere le tattiche procedurali che insceno, si sono concentrati sui modelli partecipativi con particolare attenzione al ruolo del pubblico, o meglio, dei pubblici. Cerco di calare lo spettatore in una posizione disturbante e di disequilibrio; confrontandosi con una mia opera vorrei che si chiedesse: “Ma che cosa sto guardando?”. Desidero imporre un sentimento di sfiducia e di sospetto nei confronti delle opere, e che in qualche modo queste servano come esercizio per imporsi l’obbligo a formulare con proprietà le domande al nostro Tempo. Alla domanda se è più importante che l’arte faccia capire o faccia sentire ti risponderei che dovrebbe aiutare nella postura, ad alzarci al mattino e a camminare eretti.

The Room e What We Want, due dei progetti esposti, sono nati come ritratti del paesaggio sociale, il primo fatto selezionando dalle prime pagine di giornali locali delle frasi e annerendo tutto il resto. Il secondo è un progetto in fieri che consta dell’accumulo di foto da oltre 170 città di tutto il mondo. Sia tu che Muntadas ritraete contesti urbani, l’uso e le modifiche che subiscono per leggere le proiezioni dei desideri dei loro abitanti. È un modo di mappare i mutamenti e comparare i fenomeni in punti diversi del mondo. Data la natura cronologica di questi due progetti è anche un modo per misurare il cambiamento nel tempo di una società?

Credo siano importanti le date: What We Want è un atlante di fotografia avviato nel 1996, The Room è un lavoro di cancellazione e “travisazione” di testi iniziato nel 2009. L’intervallo intercorso mostra il (mio) crescente ed inevitabile sentimento di sfiducia nel medium fotografico. Entrambi i progetti parlano della modificazione del paesaggio e della contestuale modificazione del linguaggio che adottiamo per interpretare e restituire le mutazioni dei paesaggi sociali, culturali e in genere geopolitici. Io credo che una possibile convergenza nei processi di Antoni e nei miei consista nella abitudine a percepire la società, ed il tempo a cui essa appartiene, come un’anomalia; una digressione o deviazione da un percorso che avrebbe potuto essere più congruo e coerente con delle speranze e delle ipotesi che sono state disattese. Credo inoltre che entrambi lavoriamo come dei “traslocatori”, non imponiamo una visione pedagogica ed eticizzante, quanto piuttosto traslochiamo nel panorama dei pubblici tali anomalie, chiedendo anche a loro di confrontarsi con le aberrazioni presenti nel sistema.

Ci insegna il sociologo francese Henri Lefebvre che l’architettura non è solo uno sfondo ma agisce sulle relazioni sociali e ne produce a sua volta. Leggo (anche) questa riflessione nella filigrana dell’ultima opera che si incontra in mostra, Falansterio. Serie di foto dei più celebri esempi di edilizia popolare in Italia dal Corviale alle Vele, fino allo ZEN di Palermo. Il titolo si riferisce al modello di microsocietà teorizzata a inizio ottocento da Charles Fourier, dove ipotizzava una vita collettiva e cooperativa in grandi edifici. Questo lavoro ha a che fare con un fallimento delle utopie?

In relazione al ruolo dell’architettura ti racconto un aneddoto. Molti anni fa un famoso magistrato anti-mafia di Napoli mi disse: “Oggi la camorra è prevalentemente un problema di natura urbanistica”. Per quanto riguarda il progetto Falansterio, nasce dal desiderio di raccontare le aspirazioni ed il fallimento della stagione della sinistra italiana e di come questa sia stata l’ultima fazione politica ad aver creduto nell’architettura come un dispositivo in grado di costruire delle comunità coese e ideologicamente propense alla condivisione e al bene collettivo. Falansterio, è anche il racconto della trasformazione dell’architettura politica in mausolei delle ideologie tramontate.

In un’intervista parli dei tre traumi che la fotografia ha affrontato negli ultimi anni: la sparizione della camera fotografica sostituita dagli smartphone, la sparizione della stampa fotografica sostituita dai social network e la sparizione del fotografo. Nonostante questo, la fotografia come strumento è proliferata in termini esponenziali. Come interpreti la situazione attuale?

Tutti i linguaggi muoiono. Il cinema, la pittura, la performance, il teatro, il fumetto, la scultura o la fotografia. Ma sono anche delle arabe fenici e risorgono transustanziandosi. La fotografia è risorta in modo epico, resuscitando nella forma del selfie. Uno studio del 2022 sostiene che annualmente vengono generati circa 200 miliardi di selfie. Saskia Sassen aveva scritto che la fine delle ideologie universali e del conflitto tra Capitalismo e Socialismo aveva dato il via all’era dell’“individualismo di massa”, ossimoro meraviglioso. La fotografia sta benissimo, credo, si è solo distorta: un tempo vigeva una regola, l’autore e le cose osservate devono situarsi dai lati opposti della camera oscura, oggi l’osservatore e l’osservato sono una cosa sola. Abbiamo impallato l’obiettivo e alle spalle del nostro autoritratto sembra non ci sia più nulla da vedere.

Quali codici ti interessa indagare attualmente? Su quali onde ti sintonizzi? Te lo chiedo per sapere su cosa stai lavorando attualmente.

Ho appena concluso un lungo racconto visivo (2014-2022) sull’ascesa e declino dell’Occidente intitolato WEST. Non ho le idee chiare su cosa fare poi anche se sono consapevole che questo è un tempo incredibile e terrificante. Mi viene in mente una frase di Coetzee dal libro Arrivano i barbari: “Qualcosa mi ha guardato dritto in faccia e io ancora non la vedo”.

PHOTO CREDITS

Veduta installativa Altrove/Elsewhere, Galleria Michela Rizzo, 2023

Antoni Muntadas, Diagrama 3 circulos, 1973. Courtesy dell’artista

Antoni Muntadas, Arte = Vida, Poner flechas entre el arte y el vida, Barcelona 1974. Courtesy dell’artista

Antoni Muntadas, Media Sites/Media Monuments: Roma, inchiostro su carta fotografica, 2017. Courtesy dell’artista e Galleria Michela Rizzo

Veduta installativa Altrove/Elsewhere, Galleria Michela Rizzo, 2023

Frame da Alphaville e outros, video, audio, 2011. Courtesy dell’artista

Veduta installativa di Architektur / Räume / Gesten II, 1988-2017 presso Art Basel, Basilea, Poligrafa Obra Gráfica, 2018. Ph. credit: Marta Muga

Veduta installativa di Situations, 2008, presso Entre/Between, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2011. Ph. credit: Román Lores Riesgo; Joaquín Cortés

Antoni Muntadas, On Translation: Warning, 1999 – 2005, presso Padiglione Spagnolo, 51° Biennale d’Arte Venezia, 2005. Courtesy dell’artista

Francesco Jodice, What We Want, Hong Kong, T47, stampa digitale su dibond alluminio, 2006. Courtesy dell’artista e Galleria Michela Rizzo

Francesco Jodice, Falansterio, 2020, stampa a colori a getto d’inchiostro su carta cotone. Courtesy dell’artista e Galleria Michela Rizzo

ANTONI MUNTADAS

Antoni Muntadas (Barcellona, 1942). Vive a New York. È stato ricercatore presso il Center for Advanced Visual Studies del MIT (1977-1984). Ha insegnato e tenuto numerosi seminari presso varie istituzioni europee e statunitensi, tra cui: Scuola Nazionale di Belle Arti, Parigi; Scuole di Belle Arti di Bordeaux e Grenoble; Università della California, San Diego; Cooper Union, New York; Università di Buenos Aires. È stato Visiting Professor presso il Visual Arts Program della School of Architecture del MIT di Cambridge e presso l'Università IUAV di Venezia. Le sue opere sono state esposte in numerosi musei, tra cui il Museum of Modern Art di New York, il Berkeley Art Museum in California, il Musée d'Art Contemporain de Montreal, il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid, il Museo de Arte Moderno di Buenos Aires, Il Museo di Arte Moderna di Rio de Janeiro e il Museu d'Art Contemporani di Barcellona, mentre altre manifestazioni internazionali in cui ha presentato opere sono la VI e la X edizione di Documenta Kassel (1977, 1997), la Whitney Biennial of American Art (1991), la 51a Biennale di Venezia (2005) e altre biennali a San Paolo, Lione, Taipei, Gwangju e L’Avana. Muntadas è particolarmente noto per i suoi progetti che prevedono l'uso artistico dei media e dei nuovi media in funzione sociale e politica. Nel corso della sua carriera, si è misurato con fotografia, video, pubblicazioni, internet, installazioni e interventi urbani.

FRANCESCO JODICE

Francesco Jodice (Napoli, 1967). Vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del paesaggio sociale contemporaneo, con particolare attenzione ai fenomeni di antropologia urbana e alla produzione di nuovi processi di partecipazione. I suoi progetti mirano alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitica, proponendo la pratica artistica come poetica civile. Insegna al Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali e al Master in Photography and Visual Design presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È stato tra i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato a grandi mostre collettive come Documenta, la Biennale di Venezia, la Biennale di São Paulo, la Triennale dell’ICP di New York, la seconda Biennale di Yinchuan e ha esposto al Castello di Rivoli (Torino), alla Tate Modern (Londra) e al Prado (Madrid).

ANTONI MUNTADAS

Antoni Muntadas (Barcellona, 1942). Vive a New York. È stato ricercatore presso il Center for Advanced Visual Studies del MIT (1977-1984). Ha insegnato e tenuto numerosi seminari presso varie istituzioni europee e statunitensi, tra cui: Scuola Nazionale di Belle Arti, Parigi; Scuole di Belle Arti di Bordeaux e Grenoble; Università della California, San Diego; Cooper Union, New York; Università di Buenos Aires. È stato Visiting Professor presso il Visual Arts Program della School of Architecture del MIT di Cambridge e presso l'Università IUAV di Venezia. Le sue opere sono state esposte in numerosi musei, tra cui il Museum of Modern Art di New York, il Berkeley Art Museum in California, il Musée d'Art Contemporain de Montreal, il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid, il Museo de Arte Moderno di Buenos Aires, Il Museo di Arte Moderna di Rio de Janeiro e il Museu d'Art Contemporani di Barcellona, mentre altre manifestazioni internazionali in cui ha presentato opere sono la VI e la X edizione di Documenta Kassel (1977, 1997), la Whitney Biennial of American Art (1991), la 51a Biennale di Venezia (2005) e altre biennali a San Paolo, Lione, Taipei, Gwangju e L’Avana. Muntadas è particolarmente noto per i suoi progetti che prevedono l'uso artistico dei media e dei nuovi media in funzione sociale e politica. Nel corso della sua carriera, si è misurato con fotografia, video, pubblicazioni, internet, installazioni e interventi urbani.

FRANCESCO JODICE

Francesco Jodice (Napoli, 1967). Vive a Milano. La sua ricerca artistica indaga i mutamenti del paesaggio sociale contemporaneo, con particolare attenzione ai fenomeni di antropologia urbana e alla produzione di nuovi processi di partecipazione. I suoi progetti mirano alla costruzione di un terreno comune tra arte e geopolitica, proponendo la pratica artistica come poetica civile. Insegna al Biennio di Arti Visive e Studi Curatoriali e al Master in Photography and Visual Design presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. È stato tra i fondatori dei collettivi Multiplicity e Zapruder. Ha partecipato a grandi mostre collettive come Documenta, la Biennale di Venezia, la Biennale di São Paulo, la Triennale dell’ICP di New York, la seconda Biennale di Yinchuan e ha esposto al Castello di Rivoli (Torino), alla Tate Modern (Londra) e al Prado (Madrid).