di Elisa Carollo

Come ex giornalista prima di diventare fotografa e artista, Sim Chi Yin ha iniziato la sua carriera nelle arti visive dapprima raccontando in modo piuttosto fattuale e adottando un approccio prevalentemente documentaristico nel tentativo di rispondere a critiche geopolitiche e denunciare ingiustizie in tutto il mondo.

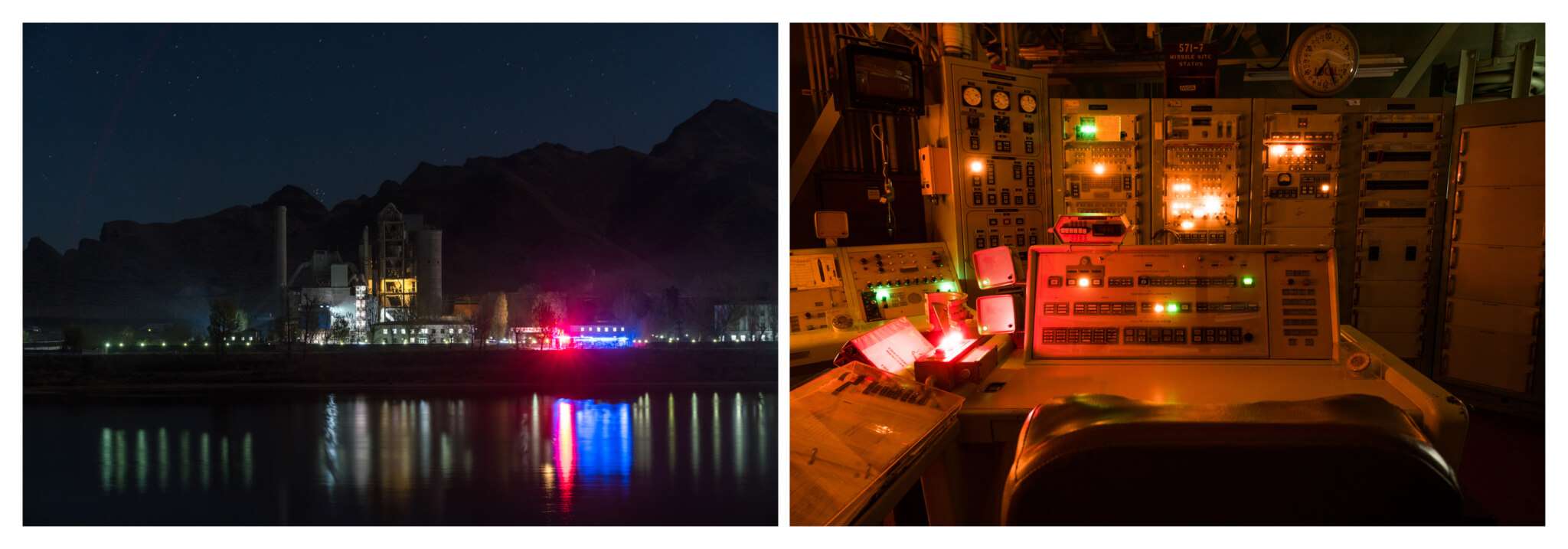

La serie che presentiamo nell’ambito della mostra alla Fondazione Imago Mundi, ” Most People Were Silent”, è stata commissionata nel 2017 per il Premio Nobel per la Pace e ci porta ai due lati dell’equazione nucleare, accostando immagini altamente emblematiche dal confine tra Cina e Corea del Nord ai siti missilistici e militari statunitensi.

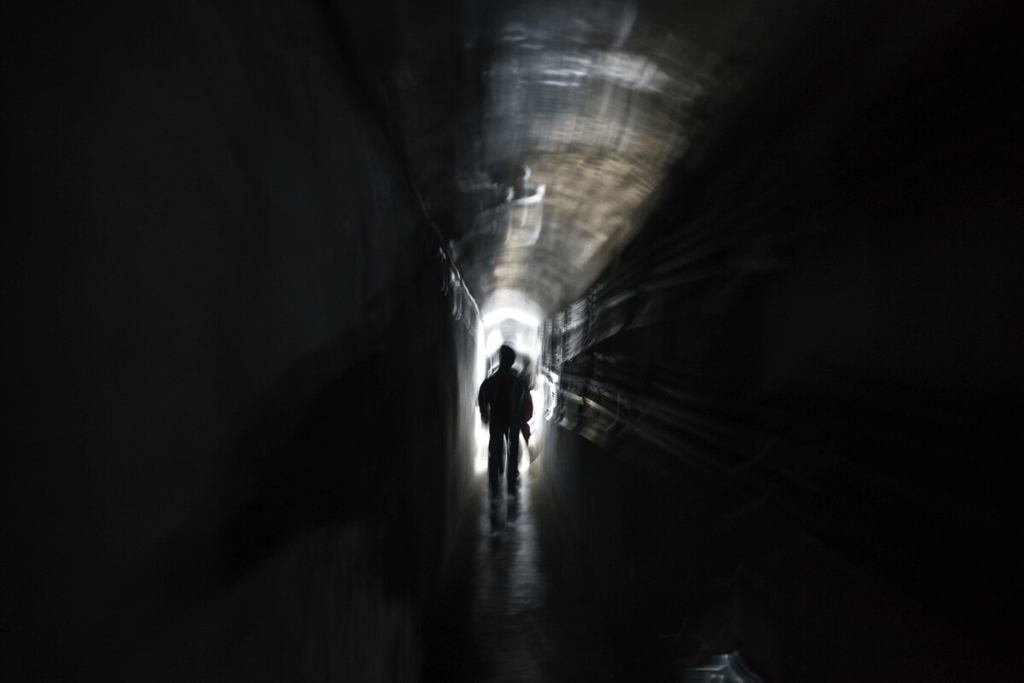

Nonostante l’apparente oggettività dei tuoi scatti (che hanno come unica scelta estetica l’ora del giorno in cui sono stati realizzati), queste immagini sembrano avere già una qualità astratta volutamente ricercata che le sospende nel tempo e nello spazio, infondendo loro un carattere enigmaticamente rivelatore. La guerra nucleare, di per sé, è qualcosa che per la maggior parte di noi è ancora molto astratto sia nelle notizie che nella teoria. Tuttavia, individuando specifici indizi visivi nei paesaggi, sei stata in grado di mostrare l’aspetto delle infrastrutture nucleari, anche senza presentare direttamente i siti: il peso di questi paesaggi, l’erosione della terra sotto complessi industriali e macchinari pesanti ma apparentemente tranquilli, permettono all’osservatore di percepire la concretezza e la pesantezza della minaccia nucleare e delle sue conseguenze.

Può spiegarci meglio questo approccio e come ha proceduto nella selezione dei soggetti per costruire in modo allegorico ed enigmatico un messaggio specifico, anche senza poter mostrare le armi o i siti nucleari reali?

Alla gente piace sottolineare il fatto che sono una ex giornalista, ma prima ancora ero una studententessa di storia. Vengo davvero da un tipo di formazione che guarda alle prove e ai fatti. Ho studiato per molto tempo la storia della Guerra Fredda alla London School of Economics, specializzandomi poi sulla Cina maoista. Successivamente ho intrapreso una carriera che era di nuovo, in effetti, alla ricerca della verità, lavorando nel giornalismo testuale e poi nella fotografia di reportage.

Questo prima di dedicarmi a una metodologia più artistica, per poi aprirmi verso un registro più speculativo. Direi che questo lavoro sulle armi nucleari è stato fondamentale per la transizione verso un registro più aperto. In termini molto ampi, l’approccio che ho scelto di adottare con la serie nucleare è stato quasi totalmente volontario. Non volevo essere didascalica: volevo provare a usare l’ambiguità e a guardare al senso del luogo e del sito per suggerire altri significati. Penso che il tema del nucleare sia di per sé molto polarizzante e ritengo che viviamo in un mondo molto polarizzato, con un sistema di informazione e un ambiente molto diversi rispetto a quando ero più giovane; l’efficacia del giornalismo e della messaggistica didattica, sia attraverso la società civile, il giornalismo, la politica o anche le arti, credo si sia ridotta. Pertanto, ora sono più interessata a trovare modi per aprire conversazioni anche con persone che non sono d’accordo con me, anche se ho un punto di vista su qualcosa.

Attraverso una strategia di giustapposizioni, queste immagini si aprono ad un più ampio spettro di significati e allusioni, al di là dei loro referenti visivi di fatto. Questo metodo sembra rispondere perfettamente alla “teoria del montaggio” come principio epistemologico capace di mettere in relazione ordini eterogenei di realtà. Qualcosa che può essere riferito ad autori come Aby Warburg, Walter Benjamin, George Bataille e Georges Didi-Huberman in particolare, attingendo all’idea hegeliana di Dialettica: l’accostamento dialettico di immagini anche anacronistiche o con significati opposti, scompagina ogni semplice lettura, producendo un’apertura del nostro sguardo. In questo senso, i montaggi sensibili servono spesso a porre nuove domande di intelligibilità. Ciò accade soprattutto quando queste riescono a comporre un ritmo antropologico particolare, del mondo delle immagini e dei documenti visivi.

Come hai commentato, essendo più concettuale, questa serie ha già anticipato un cambiamento nella sua pratica, che è passata progressivamente a esplorare regni più immaginativi. Aprendo le immagini, stai già affrontando anche l’intrinseca fallibilità della fotografia nell’essere un testimone puramente oggettivo, poiché inevitabilmente implicano sempre una decisione dietro, di ciò che viene incluso o escluso.

Puoi spiegarci come queste riflessioni l’abbiano portata a passare dalla fotografia documentaria a regni più artistici e come questa transizione rifletta in qualche modo l’inadeguatezza percepita della fotografia di reportage nel documentare criticamente ciò che accade nel mondo? Qual è la tua percezione del ruolo della fotografia di reportage, e del giornalismo in generale, nel documentare gli eventi mondiali di oggi?

Stavo cercando di trovare sia un linguaggio visivo sia un metodo che potesse davvero aprire una conversazione. È interessante notare che il museo che mi aveva commissionato questo lavoro aveva invece un punto di vista molto specifico e mi aveva commissionato un’opera che si schierava contro le armi nucleari. Abbiamo quindi discusso sull’approccio concettuale e più astratto che ho applicato in questo lavoro, perché non volevo gridare il messaggio dalla cima della montagna. Il modo in cui hanno inquadrato la mostra alla fine è stato piuttosto didattico. Ma si sa, sono un’organizzazione di advocacy. Hanno intitolato l’intera mostra Ban the Bomb (bandire la bomba), rendendo molto chiara la loro posizione. Avevano un messaggio chiaro: volevano difendere le armi nucleari. Io cercavo di creare un corpo di lavoro che invitasse chi era favorevole alle armi nucleari a entrare in uno spazio per contemplare la propria posizione, per iniziare almeno una conversazione aperta che le immagini astratte hanno il potenziale di innescare. Il lavoro accoppia siti nucleari storici negli Stati Uniti con luoghi della Corea del Nord al confine con la Cina, il più vicino possibile ai siti militari e nucleari della Corea del Nord noti agli studiosi ma inaccessibili. L’approccio generale è stato quello di trovare dei paralleli visivi tra i due Paesi che rappresentano le estremità dell’equazione nucleare nel mondo e nella storia nucleare.

Ho trovato alcuni inquietanti parallelismi visivi: per esempio, i siti nucleari negli Stati Uniti hanno queste ciminiere lunghissime e altissime e ho trovato cose molto simili in Corea del Nord, quasi inconsapevolmente. Ma l’idea era di non dare alcuna informazione esplicita sul contesto preciso in cui le immagini erano state scattate, in modo che alla prima visione le persone potessero essere almeno momentaneamente confuse su quale fotografia mostrasse la Corea del Nord e quale gli Stati Uniti. Questo era il processo di riflessione che speravo i dittici potessero innescare, facendo sì che la gente si chiedesse se si può essere così sicuri di quale Paese sia stato autorizzato a essere il poliziotto del mondo e quale invece sia stato solo uno “Stato canaglia”? Come facciamo a essere così sicuri dei nostri giudizi morali, se non riusciamo nemmeno a distinguere visivamente quale sia stato.

Sappiamo come la storia sia stata raccontata dalla parte dei vincitori e controllata con una narrazione specifica e strategica – dal primo resoconto di guerra di Erodoto, alla guerra in Vietnam, Iraq e Afghanistan. Questo implica inevitabilmente l’omissione o la cancellazione di altre prospettive, che non vengono quindi registrate e che spesso vanno perse. Ma, come hai affermato in una precedente intervista, “l’arte offre uno spazio per guardare a questi silenzi e a queste lacune”, negli ultimi anni la tua ricerca si è concentrata, infatti, nel mettere in discussione l’affidabilità e il primato di diverse fonti archivistiche, lavorando, ancora una volta, dialetticamente, su diversi documenti fotografici e video omessi dalle narrazioni ufficiali ed esplorando la controstoria.

Con la tua pratica artistica e applicando questo approccio dialettico sopra descritto, sei stata in grado di aprire queste immagini combinando e giustapponendo narrazioni ufficiali e personali (compresi gli archivi di famiglia), così come diversi contesti storici e geografici per rivelare somiglianze e contraddizioni, e aprire nuove possibili letture del nostro passato, per il nostro presente e futuro. Questo sembra rispondere perfettamente anche all’idea di Walter Benjamin di “politicizzazione dell’arte” attraverso un processo consapevole di interruzione operato dall’artista, assemblaggio e cambiamento di funzione delle immagini che dovrebbero documentare la nostra società.

Puoi condividere le tue riflessioni sulla possibile relazione tra arte, memoria pubblica e storie alternative? Come credi che l’arte possa contribuire a formare una memoria pubblica alternativa?

Sono passata dalla formazione storica al giornalismo e alla corrispondenza estera, poi alla fotografia documentaria. Alla fine ho sentito che essere una artista basata sulla ricerca è la cosa più adatta a ciò che voglio fare adesso. E credo che questo percorso racchiuda ciò che stai cercando di chiedermi con questa domanda. Per intraprendere questo percorso, mi sono convinta che l’arte abbia un ruolo molto importante nel creare modi alternativi di comprendere la storia. E in particolare le questioni contemporanee. Ci sono molti artisti che si occupano di ricerca e che ritengono che questa sia l’arena in cui è possibile portare alla luce certe cose e spostare i riflettori, in contrasto con la comunicazione tradizionale. Nel mio caso, ho lavorato specificamente a un progetto sulla minaccia nucleare, ma in senso più ampio sto esaminando i ricordi della Guerra Fredda. Mi occupo anche di storiografia e di come possiamo sfidare la storiografia ufficiale su certi temi. Per esempio, un lungo progetto che sto portando avanti riguarda la guerra anticoloniale nella Malesia britannica, nota come “Emergenza Malesia”. E in un certo senso, si potrebbe dire che anche il progetto che sto portando avanti su come il mondo stia esaurendo la sabbia è un modo per portare prospettive alternative: Mi sono convinto che almeno in questo modo posso parlare e introdurre nel quadro prospettive e forme di narrazione diverse.

Molti studiosi hanno scritto sul rapporto tra arte e memoria, come Michael Rothberg, Andreas Hussen, Marianne Hirsch. Io non sono una studiosa della memoria, anche se sto facendo un dottorato di ricerca e sto scrivendo su come il mio intervento artistico possa, auspicabilmente, avere un qualche tipo di influenza sulla memoria pubblica del contesto specifico su cui sto lavorando. Quindi credo che possa avere un ruolo, ma penso che sia anche opportuno prendere atto ed essere realistici sull’impatto che questo ha davvero sul mondo e che, sapete, raggiunge davvero un piccolo numero di persone tra il pubblico. Mi sono convinta che nell’arte ci sia spazio per le sfumature, la complessità e la lentezza nell’affrontare questi temi. La maggior parte dei luoghi in cui ho vissuto in precedenza – Singapore, Malesia, Cina – sono i luoghi da cui proviene la maggior parte del mio lavoro e dove lo spazio politico e lo spazio della società civile sono soffocati. Sono arrivata a vedere lo spazio dell’arte come l’unico spazio rimasto dove si possono discutere narrazioni complesse, alternative o contro-narrazioni. Mi sono anche resa conto che, tra fiere e mostre, l’arte si rivolge a un pubblico molto mirato. Al momento, però, preferisco questo impegno, che si spera più profondo, con un piccolo gruppo di persone in una galleria/esposizione rispetto all’enorme portata, per esempio, di una pubblicazione sulla prima pagina del New York Times. Ma faccio anche libri, tengo conferenze e sto sperimentando anche la performance: quindi sto lavorando su più modi per mostrare la ricerca, per parlare di queste memorie contestate.

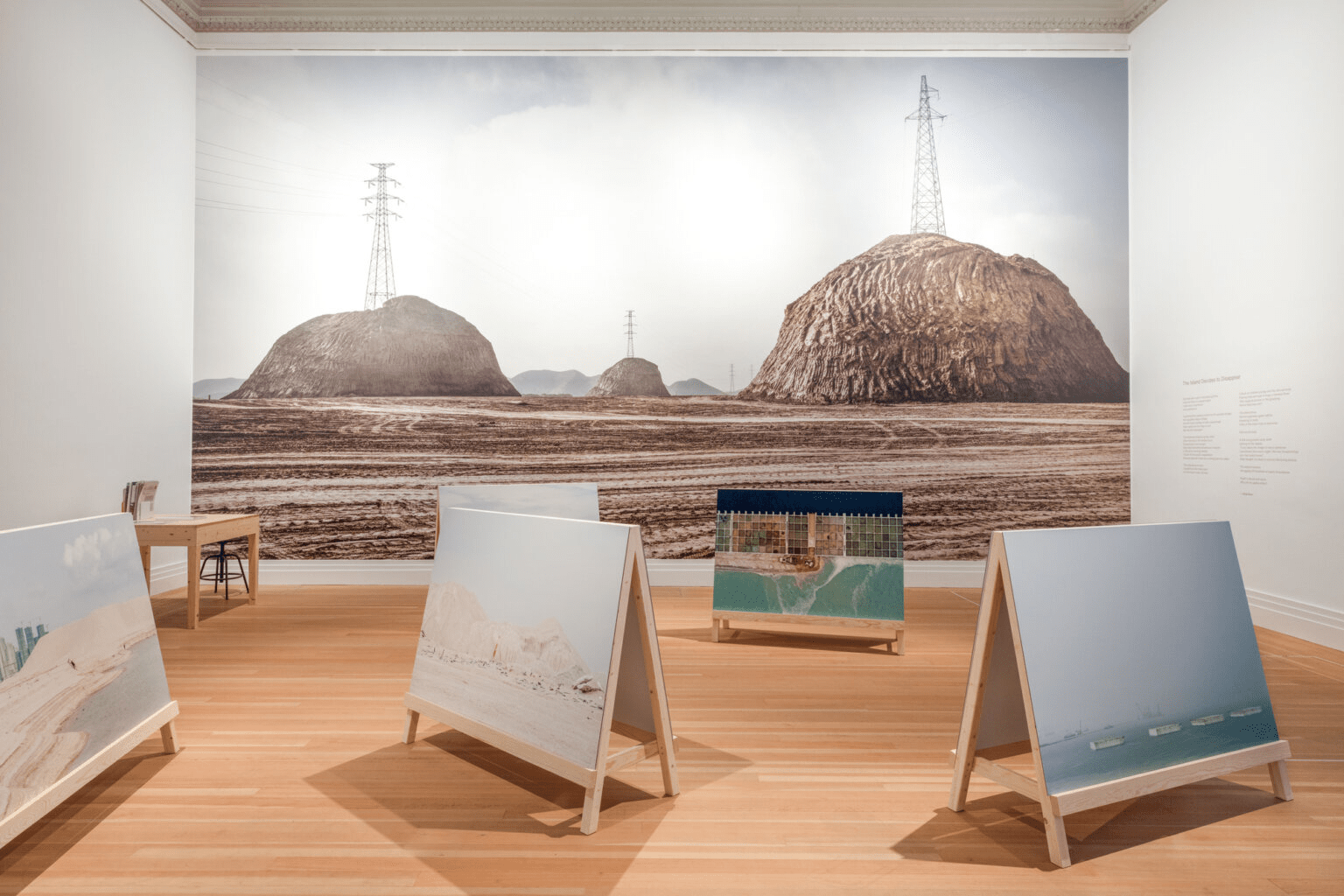

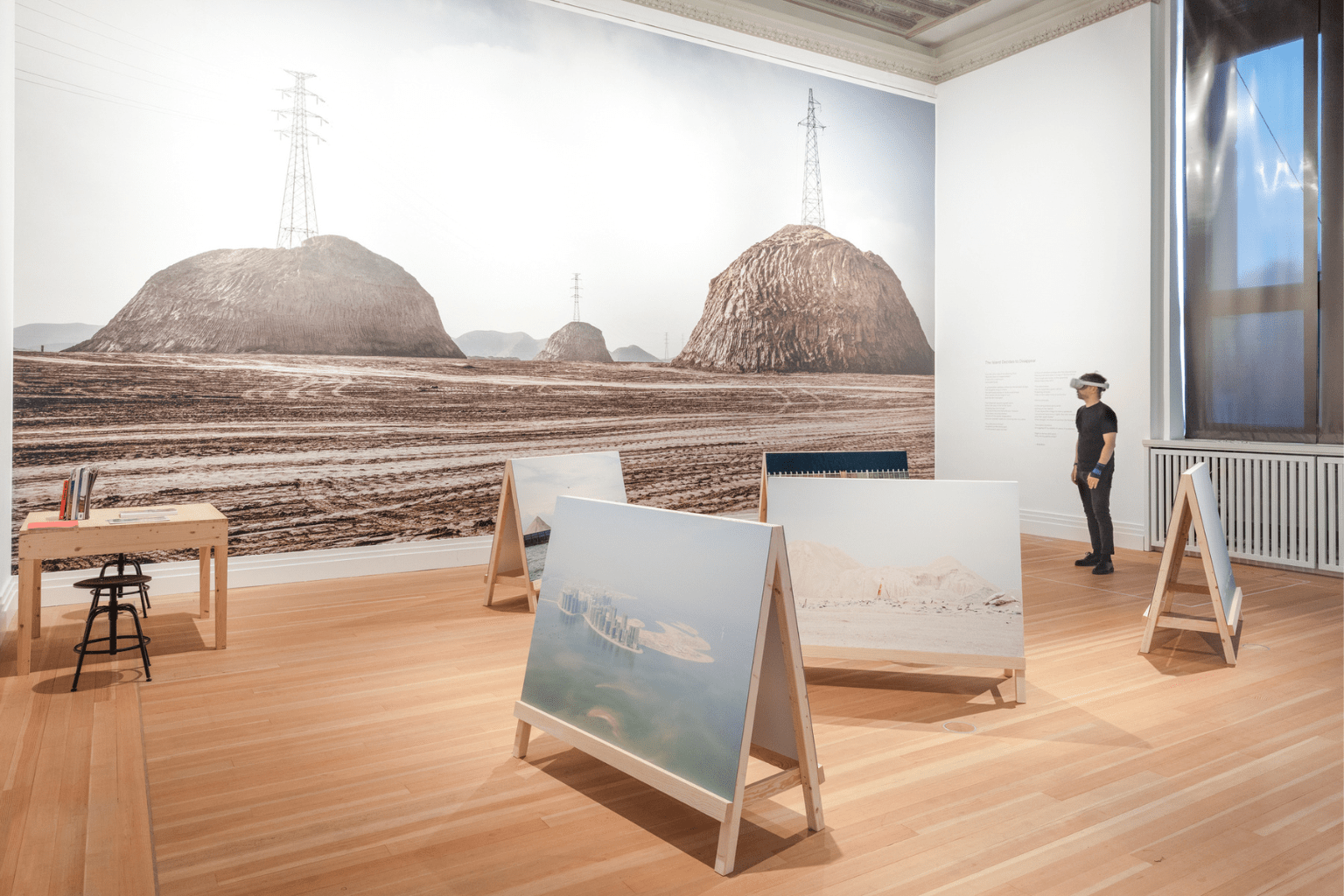

Sia la serie che stiamo presentando, sia altri lavori successivi, dimostrano come approcci il paesaggio come deposito e archivio di indizi e informazioni, che possono permetterci di aprire un dialogo sulla geopolitica critica del passato, del presente e del futuro attraverso le immagini. Edifici, infrastrutture pubbliche e altri interventi antropologici, così come i risultati o i danni da essi causati sui territori, possono essere rivelati come potenziali cause e minacce di future tensioni diplomatiche che potrebbero portare a nuovi conflitti economici e politici, nonostante questi siano ancora in gran parte “non detti”, “non documentati” e “non riportati” ufficialmente. So che recentemente hai sviluppato una ricerca visiva in questo senso, concentrandoti sull’esaurimento globale della sabbia da costruzione, con alcune opere che sono state esposte a Berlino al Gropius Bau e successivamente al Barbican Center di Londra, nel Regno Unito.

Puoi dirci qualcosa di più su questo progetto e sull’approccio specifico utilizzato nel documentare questi fenomeni naturali/industriali per affrontare le loro più ampie implicazioni economiche e socio-politiche?

Credo che dipenda dal tipo di lavoro. Nel lavoro sulla storia della guerra anticoloniale in Malesia, ho lavorato fondamentalmente a partire da siti informali di memoria, sia attraverso la letteratura secondaria sia attraverso interviste in loco. Ho cercato siti che avessero una sorta di memoria popolare, per la gente della zona, e poi ho cercato di fotografarli in modo evocativo. Allo stesso modo, nel progetto Shifting Sands ho scelto questi siti per ragioni piuttosto ovvie: erano luoghi di estrazione della sabbia o di stoccaggio e utilizzo di questo bene ormai molto pregiato. Ho anche preso in considerazione enormi aree di bonifica, ecco come sono stati scelti i siti. Naturalmente, sono interessata a pensare più profondamente a che cos’è questa terra su cui ci troviamo? Che cos’è questo territorio e questa terra in cui ci muoviamo? Venendo da Singapore – che è il più grande importatore di sabbia al mondo per abitante – mi ha colpito molto il fatto che nel Paese non si discuta su dove effettivamente acquistiamo la sabbia che usiamo per aumentare il nostro territorio. La sabbia proviene per lo più dal nostro vicinato, dai Paesi più poveri del Sud-Est asiatico che stanno esaurendo la loro disponibilità, e poi la acquistiamo da paesi sempre più lontani. È preoccupante pensare a cosa significhi in sostanza: i Paesi più ricchi acquistano pezzi di Paesi più poveri e li spostano dove vogliono. La sabbia viene presa dal fiume o dal mare: viene con la sua storia di persone, la sua memoria, umana e non, che contiene un tipo di sedimentazione più metaforica. Penso da dove viene la sedimentazione e a cosa stiamo facendo quando spostiamo queste cose.

L’installazione del Gropius Bau, aperta da un paio di mesi, è bellissima: la gente ci va e scatta foto con l’installazione fisica. Ma quello che ho fatto in questo caso per complicare la mia pratica e il mio mezzo fotografico è stato creare un pezzo narrativo in VR, ed è stato davvero interessante vedere come questo strumento sia diventato una parte importante della narrazione. Voglio dire, la fotografia di paesaggio usa spesso gli strumenti della seduzione per attrarre le persone. C’è una tabella di materiali di ricerca sull’esaurimento della sabbia nel mondo. Ma se vi sedete per 10 minuti e mezzo per sperimentare il pezzo VR narrativo che ho appena realizzato, otterrete qualcosa di molto diverso dall’installazione. La VR è stata un esperimento molto costoso e rimango scettico nei confronti di questa forma, ma mi sono convinto che valeva la pena fare questo lavoro. Sto sicuramente sperimentando forme e media diversi, ma credo che il nucleo della narrazione rimanga lo stesso. A questo punto, vado dove mi portano i materiali, come supporto per trovare una forma nel mondo.